|

|

下级栏目 | |

|

| |

|

|

|

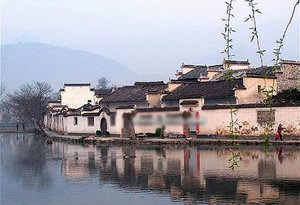

徽派建筑是中国古代社会后期成熟的一大建筑流派。明朝中叶以后,随着徽商的崛起和社会经济的发展,徽派园林和宅居建筑亦同步发展起来,并逐渐跨出徽州本土,在大江南北各大城镇扎根落户。徽派建筑的工艺特征和造型风格主要体现在民居、祠庙、牌坊和园林等建筑实体上。作为设计和实施者,江南民间“徽州帮”匠师对这一流派的形成起了重要作用。

徽式民居集中反映了徽州的山地特征、风水意愿和地域美学倾向,其结构多为进院落式(小型者多为三合院式),一般坐北朝南,倚山面水。布局以中轴线对称分列,面阔三间,中为厅堂,两则为室,厅堂前方称“天井”,采光通风,亦有“四水归堂”的吉祥寓意。民居外观整体性和美感很强,高墙封闭,马头翘角,墙线错落有致,黑瓦白墙,色彩典雅大方。在装饰方面,大都采用砖、木、石雕工艺,如砖雕的门罩,石雕的漏窗,木雕的窗棂、楹柱等,使整个建筑精美如诗。作为一个传统建筑流派,徽派建筑融古雅、简洁、富丽为一体,至今仍保持着独有的艺术风采。婺源是以保存完好的徽式建筑而著名,在那里古老的村落里保存了不少明清时候的古建筑。 徽式民居集中反映了徽州的山地特征、风水意愿和地域美学倾向,其结构多为进院落式(小型者多为三合院式),一般坐北朝南,倚山面水。布局以中轴线对称分列,面阔三间,中为厅堂,两则为室,厅堂前方称“天井”,采光通风,亦有“四水归堂”的吉祥寓意。民居外观整体性和美感很强,高墙封闭,马头翘角,墙线错落有致,黑瓦白墙,色彩典雅大方。在装饰方面,大都采用砖、木、石雕工艺,如砖雕的门罩,石雕的漏窗,木雕的窗棂、楹柱等,使整个建筑精美如诗。作为一个传统建筑流派,徽派建筑融古雅、简洁、富丽为一体,至今仍保持着独有的艺术风采。婺源是以保存完好的徽式建筑而著名,在那里古老的村落里保存了不少明清时候的古建筑。

徽州各地的民居住宅、祠堂、厢宇、牌坊、亭、塔、墓等建筑上的许多构件和局部,都饰以精美的石、木、砖雕。常见的如:牌坊、石狮、石马、座门、门窗、栏杆等。古徽州,民间建筑艺术相当发达,建房有别具一格的传统旧俗。农村建房很讲究“风水”,认为房屋的大门忌对烟囱,立门对烟囱,就在大门楣上挂上镜子和剪刀,谓之“解煞”。门前行走的大路,也忌讳路的走向对准大门。徽州民居建筑,都是先由木匠立屋架,然后才盖瓦封墙。立屋架这天是个大喜之日,亲朋好友都要前来祝贺。屋架中有根正梁,是非常讲究的。

徽州民居在屋檐下面和门、窗上面,还有个小屋檐,这叫“短檐”。传说当年宋太祖到徽州,在山中遇雨,避雨于一家山民的屋檐下,因屋檐短小,宋太祖被淋得浑身透湿,后来山民发现当朝天子竟在自家屋檐下避雨,连忙跪下请罪。太祖问他屋檐为什么造得这么短小?山民回答说是从祖上沿袭下来的,一向如此。太祖说:祖上的旧制虽说不能更改,但你可以在屋檐下再造一个屋檐,以利行人避雨。山民听后连称遵旨,当即请人在门、窗上端修了一道屋檐。一家修檐,百家效仿。渐渐地徽州的民居都修上了上下两层屋檐。

徽州的民居绝大多数都设有“天井”,三间屋的“天井”设在厅前,四合屋的“天井”设在厅中,这种设计可以使屋内光线充足,空气流通,但不好的地方是冬天冷,雨天潮。“天井”的设计跟徽商也有极大关系。经商之人,总怕财源外流,就造天井,使屋前脊的雨水不致流向屋外,而顺势纳入天井之中,名之曰“四水到堂”,图个财不外流的吉利。徽州的民居,四周均用高墙围起,谓之“封火墙”,远远望去像是古城堡。这种高墙深宅,进门为前庭,中设天井,后设厅堂。厅堂后用中门隔开,设一堂二卧室,堂室后又是一道封火墙,靠墙设天井,两旁建厢房,这是第一进;第二进的结构为一脊分两堂,前后两天井,中有隔扇,有卧室四间,堂室两个;第三进、第四进或往后的更多进,结构都是如此。徽州最大的民居往往是“三十六个天井,七十二个槛窗,一百多个门庭”。

|

|