释 疑 解 惑

全球温度是如何变化的?

全球平均温度是结合全世界所有观测站每天测量的地面温度和各个海洋上航船测得的不同海域的海面温度,估算得出的。过去157年的仪器观测表明,地球表面的温度在全球范围内都有所升高,但是存在明显的区域差异。就全球平均而言,过去100年(1906年~2005年)的增暖发生在两个时段,20世纪10年代至40年代和20世纪70年代至今,而后一阶段的增暖更强。过去25年中,变暖的速率加快了,12个最暖年份中有11年发生在刚刚过去的12年中。

陆地的增暖通常高于海洋,特别是20世纪70年代以来表现得尤为明显。城市地区还有热岛效应导致的增暖。同时,20世纪50年代末期以来的全球观测表明,对流层的温度升高了,升高幅度略大于地表面,而平流层自1979年以来温度明显降低。自1901年以来,少数地区有所变冷,特别是格陵兰南部附近的北大西洋北部地区。这一时期增暖最强的地区是亚洲内陆和北美洲北部。

最近,人们已经开始分析世界上许多地区日温度极值的长期变化,包括北美洲和南美洲南部的部分地区、欧洲、亚洲的北部和东部、非洲南部和大洋洲。特别是从20世纪50年代以来,观测记录表明,非常寒冷的昼、夜记录都减少了,而极端炎热的白天和温暖的夜晚的记录增加了。在两个半球的大多数中、高纬地区,无霜期变长了。在北半球,主要表现为春季的提前到来。

人们还利用探空气球和卫星对地面以上的空气温度进行观测。对于20世纪50年代以来的全球观测来说,所有可获得的最新资料序列都表明,对流层的增温略大于地表面,而平流层自1979年以来明显变冷,证明了温室气体浓度增加能够使对流层变暖而使平流层变冷,臭氧耗减也对平流层的变冷有重要影响。

与观测的地表温度上升相一致,河流和湖泊的封冻期变短了。同时,20世纪冰川的质量和范围几乎在全世界都是减少的;最近格陵兰冰盖的消融已经非常明显;北冰洋海冰的厚度和范围在所有季节里都呈下降趋势,春夏季节尤甚;海平面因海水的热膨胀和陆冰的融化而不断升高。(中国气象报社 2009年11月23日)

如何科学理解温室效应?

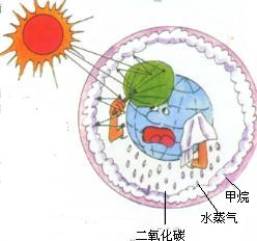

太阳是地球气候的根本能源,它在电磁波谱波长很短的谱区——主要是可见光区或近可见光区(如紫外谱区)——发射能量。到达地球大气顶层的太阳能量中,大约三分之一被直接反射回太空。其余三分之二被地球表面以及大气(所占份额很小)所吸收。

为了平衡所吸收的入射能量,平均而言,地球必须也向太空发射同样数量的能量。地球的温度比太阳要低得多, 因此,地球是在电磁波谱波长长得多的谱区——主要是红外谱区——发射辐射。陆地和海洋所发射的大部分热辐射被大气圈(包括云,以及二氧化碳等痕量气体)所吸收,并重新将其发射回地球,这种热辐射使其下大气层和地面加热。这称做温室效应。但是仅从热辐射输送过程来理解温室效应还不够,还必须考虑大气温度垂直分布的作用。大气中的水汽和温室气体吸收了地表发射的长波热辐射,并同时以自身的温度向外空发射热辐射。在大气高层,由于温度比地表低得多,这些气体发射的热辐射量比较小。这些高层的温室气体吸收了大量或全部(看作黑体)由地表发射的长波辐射,但其向外发射的长波辐射却相对少得多。 为了平衡所吸收的入射能量,平均而言,地球必须也向太空发射同样数量的能量。地球的温度比太阳要低得多, 因此,地球是在电磁波谱波长长得多的谱区——主要是红外谱区——发射辐射。陆地和海洋所发射的大部分热辐射被大气圈(包括云,以及二氧化碳等痕量气体)所吸收,并重新将其发射回地球,这种热辐射使其下大气层和地面加热。这称做温室效应。但是仅从热辐射输送过程来理解温室效应还不够,还必须考虑大气温度垂直分布的作用。大气中的水汽和温室气体吸收了地表发射的长波热辐射,并同时以自身的温度向外空发射热辐射。在大气高层,由于温度比地表低得多,这些气体发射的热辐射量比较小。这些高层的温室气体吸收了大量或全部(看作黑体)由地表发射的长波辐射,但其向外发射的长波辐射却相对少得多。

因此这些水汽和温室气体的存在使大气损失于外空的热辐射大大减少。这些温室气体的作用犹如覆盖在地表上的一层棉被,棉被的外表比里表要冷,使地表热辐射不至于无阻挡地射向外空;从而使地表比没有这些温室气体时更为温暖。由上可见,地球上如果没有温度随高度减小的温度垂直分布,就不会有温室效应。温室效应之所以得名是由于上述辐射过程类似于玻璃温室的辐射过程。(中国气象报社 2009年11月24日)

|