名 胜 古 迹

许村

许村源于东汉,古称富资里。南朝梁时,新安太守任昉看中此地风水,辞官归隐于此,村名遂为“昉溪”。到了唐朝末年,户部尚书许儒为避战乱,徙居于此,嗣后人丁兴旺,改名“许村”。大学士许国,末代翰林许承尧均是许村后裔。许村历史上先后共出进士48人,为徽州古村落之最。

许村村落采用传统的“风水”理论,整个村落布局保留着“临水而建,双龙戏珠,倒水葫芦”的基本风水态势。辉煌的历史为许村留下了一大批保存完好的明清古建筑,种类多样,布局严谨,工艺精湛,在建筑、历史、学术、环境、人类学等方面具有很高的价值。

在方圆不足千平方米的范围内,汇聚着高阳桥、双寿承恩坊、大观亭、五马坊等技艺精湛、规模恢弘的元明古建。村中街巷纵横,而且是一色的白墙青瓦马头墙、鳞次栉比的徽派建筑。

2006年,许村古建筑群(15处)被国务院公布为国家重点文物保护单位。

南谯楼

位于歙县县城内。始建于隋末,为歙州(今徽州)人汪华吴王府外子城的正门门楼。后历代均有维修。楼三重三开间,高约20米,宽约15米,进深约10米。砖木结构,悬山顶,重檐高脊,紫墙青瓦。下为门阙,门阙宽4.5米,左右各有木柱13根。每根柱围1米余,每柱均呈10度左右斜倚墙壁,用以支撑大梁。虽历经风雨,多次修缮,但古制古风依旧,为江南一座有名的古谯楼。安徽省重点文物保护单位。

圣僧庵壁画

圣僧庵位于徽城西郊旸村,始建于唐代,唐代寺僧慧明善医,人称圣僧,故名。明清之际香火鼎盛,有较大建筑群。现存庵占地面积276.36平方米,由庭院、大殿、经堂等组成。坐南朝北,面阔9.4米,进深29.4米。大殿墙上有明万历时画家黄柱绘水墨观音像、十八罗汉图和翠柏图,经堂龛台前壁刻金刚经,有明代戏剧家汪道昆题跋。

壁画位于圣僧庵大殿内,是明代万历画家黄柱所作,共4幅水墨画。第一幅为“侧坐观音图”,位于大殿后壁,宽3.52米,高3.7米,作于万历丁丑年(1577年)。第二幅为“九尊罗汉漂大海图”,第三幅为“九尊罗汉上五台图”,前者位于大殿左山墙壁上,后者位于右山墙壁上,皆宽4.9米,高2.2米,作于万历癸卯年(1603年)。第四幅为“翠柏图”,位于后进左檐廊壁,高1.8米,宽2.5米,用墨淋漓酣畅,笔法多姿。安徽省重点文物保护单位。

长庆寺塔

位于歙县城西练江南岸西于山,建于北宋宣和二年(1119年)。

该塔历代均有修葺。楼阁式,实心方形,高23.1米,底层平面每边5.28米,须弥座五层,束腰高66厘米,有间柱、角柱。塔身为砖砌, 第一层较高,自下而上迭减。底层有木廊,石檐柱间宽4.33米。四面辟有券门,门内置石雕莲瓣佛座。第二层以上墙面中间均隐出窗券,各隅砌出半隐半露的方形角倚柱,墙面绘佛像彩色图案。每层檐口用砖叠涩挑出,间以五层斜角牙子。叠涩砖上为木构腰檐,复以筒板瓦。飞檐翼角下,悬铁制风铃。安徽省重点文物保护单位。 第一层较高,自下而上迭减。底层有木廊,石檐柱间宽4.33米。四面辟有券门,门内置石雕莲瓣佛座。第二层以上墙面中间均隐出窗券,各隅砌出半隐半露的方形角倚柱,墙面绘佛像彩色图案。每层檐口用砖叠涩挑出,间以五层斜角牙子。叠涩砖上为木构腰檐,复以筒板瓦。飞檐翼角下,悬铁制风铃。安徽省重点文物保护单位。

新州石塔

位于徽城北郊1公里新州,始建于南宋建炎三年(1129年),原名大圣菩萨宝塔,系乡人为祈求后嗣捐资建造。

八角七层楼阁式石塔,现存五层,高4.6米,每层高度不同。底层基座边长0.6米,第二层为香火炉窟,第三层两侧镌“佛”字,正面刻修建铭记,第四层八面刻如来神位字样,第五层发券内为如来佛像浮雕。现塔顶为葫芦形,属近年重修所改。安徽省重点文物保护单位。

东谯楼

位于歙县城区中和街,建于南宋绍兴二十年(1150年),又名迎和门、阳和门,地处原府衙大门外东侧。

楼面阔12米,进深10米,高13米,占地面积120平方米。楼高三层,歇山顶,重檐,高脊翘角。大梁架于高台上,下为门阙,街道从中穿过。有石阶从右后侧曲折而上。原为府衙东门,后用作鼓楼,现为“古歙历史陈列馆”。安徽省重点文物保护单位。

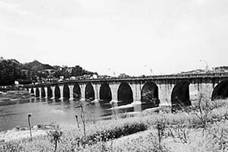

太平桥

位于城西门外,所以又叫河西桥。 位于城西门外,所以又叫河西桥。

太平桥为十六孔拱形石桥,长度为279.87米,宽为6.9米。据史料记载,此处原有木构浮桥,建于宋代端平元年(1234年),长50丈,名叫“庆丰桥”。元代末年,毁于兵乱之中。明代初年又架木重修。到了明代弘治年间(15世纪末)才改建石桥。明、清两代修过多次。原桥心建有碑亭,镌刻建桥始末。安徽省重点文物保护单位。

渔梁坝

渔梁坝系歙县古代最大的水利工程,据考证,早在唐宋年代,人们就曾在此垒石为坝,现在的古坝为明代重建,有明万历三十三年修坝记事碑可考。渔梁坝可蓄上游之水,缓坝下之流。无论灌溉、行舟、放筏、抗洪,都可兼而利之。坝长138米,底宽27米,顶宽4米,全部用青一色的坚石垒砌而成,每块石头重达吨余。它们垒砌的建筑方法科学、巧妙,每垒十块青石,均立一根石柱,上下层之间用坚硬石墩如钉插入,这种石质的插钉称为“稳定”,也称元宝钉。这样,上下层如穿了石锁,互相衔接,极为牢固。每一层各条石之间,又用石锁连锁,这样,上下左右紧联一体,构筑成了跨江而卧的坚实渔梁坝。坝中间有开水门,用于排水。全国重点文物保护单位。 渔梁坝系歙县古代最大的水利工程,据考证,早在唐宋年代,人们就曾在此垒石为坝,现在的古坝为明代重建,有明万历三十三年修坝记事碑可考。渔梁坝可蓄上游之水,缓坝下之流。无论灌溉、行舟、放筏、抗洪,都可兼而利之。坝长138米,底宽27米,顶宽4米,全部用青一色的坚石垒砌而成,每块石头重达吨余。它们垒砌的建筑方法科学、巧妙,每垒十块青石,均立一根石柱,上下层之间用坚硬石墩如钉插入,这种石质的插钉称为“稳定”,也称元宝钉。这样,上下层如穿了石锁,互相衔接,极为牢固。每一层各条石之间,又用石锁连锁,这样,上下左右紧联一体,构筑成了跨江而卧的坚实渔梁坝。坝中间有开水门,用于排水。全国重点文物保护单位。

贞白里坊

位于歙县郑村镇郑村,是歙县现存的唯一一座元代石坊,始建于元末,明弘治十二年(1499年)重立,明嘉靖六年(1527年)重整,清乾隆二十年(1755年)重修。

贞白里坊旧曾设门,是歙县为数不多的坊门遗存,也是歙县现存最早的二柱单间三楼式石坊。坊上刻有《贞白里门铭》一篇。安徽省重点文物保护单位。

郑氏宗祠

坐落在歙县西郊郑村,是歙县气势最宏伟、规模最大的祠堂之一,它是郑氏的祖祠,是为纪念郑玉而建成的。郑玉系元末高士,隐居乡里,不愿做官,创办了师山书院,讲经传学,人们尊称他为“师山先生”。 坐落在歙县西郊郑村,是歙县气势最宏伟、规模最大的祠堂之一,它是郑氏的祖祠,是为纪念郑玉而建成的。郑玉系元末高士,隐居乡里,不愿做官,创办了师山书院,讲经传学,人们尊称他为“师山先生”。

郑氏宗祠建于明代成化(1466年),万历年间进行重修。整个祠堂由门坊、门厅、寝堂、享堂和天井组成,总面积1838平方米,全部是砖木结构,硬山顶、四合院式,空间高大。

门厅七开间,进深八步。两边耳室各开一门,以供平时出入。享堂面阔五间,深十一步,是族里起事的主要场所。后面是寝堂,放祖宗牌位。整个祠堂气势恢宏,是徽州古代建筑的一个优秀标本。全国重点文物保护单位。

大邦伯祠

位于歙县许村,明嘉靖年间建。为福建汀州府知府许伯昇而建,后为长子都福之支祠。

三进五开间,总进深约60米,开间18米。砖砌门楼,四柱五檐,楼檐下每组斗拱都有昂如象鼻伸出。门厅及两庑木构架为清式,中进构架乃明式,有檐下斗拱,丁字拱内藏花,瓜柱下置莲花斗。安徽省重点文物保护单位。

|