抗 战 英 烈

名震缅北的抗日将领——郑洞国

郑洞国,1903年生于湖南石门,学生时代参加过“五四”运动,是最早参加抗战的国民党将领之一。1933年,郑洞国率部参加长城古北口战役,给日军以重创。“七七”事变后,他又首先率第2师参加徐州会战,在台儿庄大战中战功显著。1939年12月,郑洞国指挥荣誉第1师担任昆仑关战役的正面主攻,同日军血战20余日,两度攻入昆仑关。1943年春,郑洞国担任中国远征军新1军军长。同年7月上旬,在缅甸北部密支那的作战中,他亲临前线,制定了掘壕推进、分割包围、逐个歼灭的作战方案。7月7日,中国军队发动全面攻击,使用密集炮火,对敌进行地毯式轰击。日军通讯被切断,指挥失灵,最终全线崩溃。

新中国成立后,郑洞国历任水利部参事,国防委员会委员,全国政协委员、常委,民革中央副主席和黄埔同学会副会长。1991年1月27日,郑洞国在北京逝世。 (中国抗日战争网 2007年10月12日)

指挥长沙会战的抗日将领——薛岳

1941年12月23日,著名的长沙会战打响,战役共歼灭日军5万多人,沉重打击了日本侵略者的气焰,薛岳是这场战役的主要指挥者。 1941年12月23日,著名的长沙会战打响,战役共歼灭日军5万多人,沉重打击了日本侵略者的气焰,薛岳是这场战役的主要指挥者。

薛岳,又名仰岳,1896年出生于广东省乐昌县。1939年他代理第9战区司令长官,负责指挥两湖和江西部分地区对日作战。

1941年12月23日,日军在两次攻占长沙均未得逞的情况下,又发动了第三次对长沙的进攻。薛岳总结前两次会战的经验教训,提出了一套利用湘北复杂地形,打击敌人的“天炉战法”。当日军进入预设决战区域时,薛岳向部队下达命令说:“第三次长沙会战,关系国家存亡。薛岳抱必死决心、必胜信念。”他要求“各集团军总司令、军、师长,务必亲临前线指挥,歼灭敌军”。在他的指挥下,中国军队与日军在长沙东南郊展开激战。与此同时,外围部队迅速向长沙逼近,形成对日军的合围之势,当敌军发现危险撤退时,薛岳指挥各部从不同方向对日军展开围追堵截。日军且战且退,损失惨重。随后薛岳又调集军队在湘北山丘河流交错纵横地带,追击日军,取得了第三次长沙会战的胜利。

(中国抗日战争网 2007年10月12日)

著名抗日将领——范子侠

抗日战争时期,著名抗日将领范子侠在晋察冀战场上,率领八路军将士给日军侵略者沉重打击。刘伯承、邓小平称之为:模范的布尔什维克,是最忠实于中华民族解放事业的战士。

范子侠,1908年生,江苏丰县人。“九一八”事变后范子侠因不满国民党的不抵抗政策,愤然辞去军职。1933年赴张家口参加了察绥抗日同盟军,在康保、宝昌、多伦等地区与日军展开了顽强斗争。1935年绥东抗战爆发,范子侠秘密打入伪军李守信部任营长,在百灵庙战役中全营起义,迫使伪军金宪章所部投降。抗日战争全面爆发后,范子侠在河北无极、行唐一带建立起抗日义勇军,转战晋东南、豫北、冀西等地,他断然拒绝了国民党的拉拢诱惑,与八路军合作抗日。1939年11月接受共产党领导,将部队改编为八路军平汉抗日游击纵队并出任司令员。同年加入中国共产党。

1940年8月,“百团大战”开始,时任八路军太行军区10旅旅长的范子侠,率领部队打伏击、拔据点,沉重打击了日寇。1942年2月,范子侠在指挥部队与日军骑兵战斗时,左肩中弹,因流血过多,范子侠壮烈牺牲。 (中国抗日战争网 2007年10月12日)

新四军抗日名将——罗忠毅

1941年11月28日,新四军第16旅将士在江苏溧阳县塘马地区与日本侵略者进行了一场血战。旅长罗忠毅和270名战士全部牺牲,英雄壮举,气吞山河。 1941年11月28日,新四军第16旅将士在江苏溧阳县塘马地区与日本侵略者进行了一场血战。旅长罗忠毅和270名战士全部牺牲,英雄壮举,气吞山河。

罗忠毅,1907年生于湖北襄阳,1932年加入中国共产党,红军时期他作战勇猛,屡立战功,逐步成长为一名优秀的指挥员。

抗日战争爆发后,时任新四军二支队参谋长的罗忠毅,参与创建起苏南抗日根据地。1940年7月,新四军江南主力北渡长江后,他留在苏南地区坚持敌后抗日游击战。后任新四军第六师参谋长兼16旅旅长。1941年11月28日,日伪军突然包围了16旅旅部和苏南党政机关,罗忠毅和政委廖海涛指挥部队同近4000名日伪军展开血战,打退了敌人8次冲锋,打死日伪军700多人。激战中,战士们的子弹渐渐打光了,罗忠毅对大家说:“我们要用刺刀、拳头、枪托子打击敌人!”他端起机枪带头冲向敌阵向日伪军扫射,战斗中不幸中弹英勇牺牲,时年34岁。

(中国抗日战争网 2007年10月12日)

察哈尔民众抗日同盟军组建者——冯玉祥

在中国人民的抗战史上,察哈尔民众抗日同盟军谱写出英勇抗击日寇的光辉篇章,同盟军的组织者和领导者冯玉祥的爱国精神至今仍被人们传颂。 在中国人民的抗战史上,察哈尔民众抗日同盟军谱写出英勇抗击日寇的光辉篇章,同盟军的组织者和领导者冯玉祥的爱国精神至今仍被人们传颂。

冯玉祥,1882年生,安徽巢县人。1924年在第二次直奉战争中发动“北京政变”,冯玉祥改所部为国民军,任总司令兼第一军军长,后参加北伐。

1931年“九·一八”事变后,冯玉祥积极主张抗日,数次致电南京政府,反对蒋介石的对日消极和不抵抗政策。1933年初,日军进犯塞外重镇多伦,冯玉祥在一次民众大会上表示:决不等着当俘虏,更不能当逃兵,必须拿起枪来,实行抗战。在中国共产党的帮助下,冯玉祥与吉鸿昌、方振武等组织察哈尔民众抗日同盟军,冯玉祥任总司令。随后他率领部队驰骋察省,收复康保、宝昌、沽源三地,并乘胜追击,经过连续五昼夜的浴血奋战,收复了察北重镇多伦。

抗战胜利后,冯玉祥被迫以“水利考察专使”名义出访美国。1948年,冯玉祥响应中国共产党的号召,回国参加新政治协商会议筹备工作,回国乘船途经黑海时,因轮船失火于9月1日不幸遇难。(中国抗日战争网 2007年10月12日)

以死报国的抗日名将——戴安澜

1942年7月31日,在广西全州,上万人为壮烈殉国的抗日英雄戴安澜举行隆重的安葬悼念仪式,周恩来在挽词中称赞戴安澜为“黄埔之 英,民族之雄。” 英,民族之雄。”

戴安澜,1904年生,安徽无为人。1924年投奔国民革命军,曾参加长城抗战、鲁南会战和武汉会战。1939年升任中国军队第5军200师师长。在昆仑关大战中,戴安澜重伤不下火线,指挥部队击毙了日军旅团长中村正雄少将。

1942年3月戴安澜率部赴缅甸参加远征军抗战。他率领200师作为先头部队孤军深入,开进同古。同古保卫战打响以后,戴安澜率领200师全体官兵坚守阵地,勇猛还击。他带头立下遗嘱:“只要还有一兵一卒,亦需坚守到底。”戴安澜指挥将士采取百米决斗术,等攻击的敌人到达50米处时,才从战壕里一跃而出,或用手榴弹集中投掷,或用刺刀进行肉搏。同古保卫战历时12天,以牺牲800人的代价,打退了日军20多次冲锋,歼灭敌军4000多人,俘虏400多人。

战斗结束后,戴安澜在率部转移途中,遭敌袭击,壮烈殉国,时年38岁。

(中国抗日战争网 2007年10月12日)

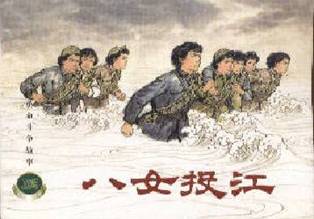

宁死不屈的东北抗联——八女投江

抗日战争时期,以冷云为首的东北抗日联军8名女官兵,在顽强抗击日本侵略军的战斗中投江殉国,表现了中华民族同敌人血战到底的英雄气概,在人民群众中广为传颂。她们是第2路军第5军妇女团的指导员冷云,班长胡秀芝、杨贵珍,战士郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和被服厂厂长安顺福。

冷云,原名郑志民,1915年生,黑龙江省桦川县人。1931年入桦川县立女子师范学校读书。“九一八”事变后,她积极参加抗日救国活动。1934年加入中国共产党,在佳木斯从事秘密抗日活动。1936年,与具有爱国思想的吉乃臣(后改名周维仁)加入东北抗联第5军,后经组织批准俩人结为革命伴侣,志同道合,共同进行抗日斗争。冷云先在军部秘书处做文化教育工作,后调到5军妇女团担任小队长和指导员。1938年夏,冷云强忍丈夫英勇牺牲的巨大悲痛,告别刚刚出生两个月的婴儿,随5军1师部队西征,任妇女团政治指导员。 冷云,原名郑志民,1915年生,黑龙江省桦川县人。1931年入桦川县立女子师范学校读书。“九一八”事变后,她积极参加抗日救国活动。1934年加入中国共产党,在佳木斯从事秘密抗日活动。1936年,与具有爱国思想的吉乃臣(后改名周维仁)加入东北抗联第5军,后经组织批准俩人结为革命伴侣,志同道合,共同进行抗日斗争。冷云先在军部秘书处做文化教育工作,后调到5军妇女团担任小队长和指导员。1938年夏,冷云强忍丈夫英勇牺牲的巨大悲痛,告别刚刚出生两个月的婴儿,随5军1师部队西征,任妇女团政治指导员。

在西征队伍中,妇女团的战士们和男战士一样跋山涉水,英勇作战。7月12日参加了攻打楼山镇战斗。10月上旬,该部在牡丹江地区乌斯浑河渡口与日伪军千余人遭遇。已行至河边准备渡河的妇女团的上述8名成员,为掩护大部队突围,毅然放弃渡河,在冷云率领下,分成3个战斗小组,与日伪军展开激战。她们主动吸引日伪军火力,使部队主力得以迅速摆脱敌人的攻击,但是她们却被敌围困于河边。在背水作战至弹尽的情况下,面对日伪军逼降,誓死不屈。冷云坚定地对大家说:“同志们,我们是共产党员、抗联战士,宁死也不做俘虏!为祖国的解放而战死,是我们最大的光荣!”她们毁掉枪支,挽臂涉入乌斯浑河,高唱着《国际歌》:“……满腔的热血已经沸腾,要为真理而斗争……”集体沉江,壮烈殉国。牺牲时,她们年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民才13岁。

为弘扬八女先烈的精神,1986年9月7日在牡丹江市举行“八女投江纪念碑”奠基典礼。时任全国政协副主席、全国妇联主席的康克清为工程奠基题词:“八女英灵,永垂不朽!” (中国抗日战争网 2007年10月12日)

国际主义战士——柯棣华

在石家庄华北烈士陵园,一位印度医生安卧在青松翠柏中,他就是在抗日烽火中来到中国的柯棣华大夫。

柯棣华原名德瓦卡纳思·桑塔拉姆·柯棣尼斯,1937年抗战爆发,柯棣华毅然决定参加医疗队来到中国。为表示决心,他在自己的姓“柯棣”后面加了一个“华”字。1939年秋天,柯棣华来到太行山区的八路军总部,忘我的工作着。张店战役他冒着生命危险连续工作了40小时,为80多个伤员做了急救手术。1940年3月,柯棣华进入晋察冀边区,每次战斗他都把救护所设在离前线只有一、两里路的地方。1941年1月,柯棣华他担任了白求恩国际和平医院的院长。由于过度疲劳,他的旧病复发,柯棣华谢绝了毛泽东、朱德等同志为他治疗做出的安排,继续留在前线。1942年7月7日,柯棣华在党旗下庄严宣誓,加入了中国共产党。同年12月9日,柯棣华在工作时突然发病,不幸逝世,年仅32岁。毛泽东主席亲笔写下了挽词:“柯棣华大夫的国际主义精神是我们永远不应该忘记的。”

(中国抗日战争网 2007年10月12日)

华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚

在厦门大学矗立着一位老人的雕像,他就是被毛泽东誉为“华侨旗帜”、“民族光辉”的陈嘉庚。

陈嘉庚1874年出生在厦门集美。少年时期随父到新加坡经商。1928年日军制造济南惨案后,他义无反顾地领导华侨社会开展抗日救亡运动。1938年10月,陈嘉庚发起成立了“南洋华侨筹赈祖国难民总会”,并担任主席。陈嘉庚带头捐款购债献物,使南侨总会在短短三年多的时间内便为祖国筹得约合4亿余元国币的款项。1938年10月,陈嘉庚以国民参政员的身份,向参政会提出“在敌寇未退出国土以前,公务人员任何人谈和平条件者,当以汉奸国贼论”的提案,给汪精卫投降势力以当头痛击。太平洋战争爆发后,日军南侵,为防落入日寇魔爪,陈嘉庚总是随身携带着一粒氰化钾备用,并坦然自若地说:“万一不幸被捕,敌人必强我作傀儡。代他说好话,我决不从!那时一死以谢国家。”显示出一个爱国者的铮铮铁骨。

新中国成立后,陈嘉庚曾任全国侨联主席、全国政协副主席,1961年在北京病逝。 (中国抗日战争网 2007年10月12日)

传奇战将——陈赓

在抗日战争的艰苦岁月里,有一位让日本侵略军闻风丧胆的八路军指挥员,他就是1955年被授予大将军衔的陈赓将军。

陈赓,1903年生,湖南人,1922年加入中国共产党。抗日战争爆发后,陈赓任八路军129师386旅旅长,在太行山开展游击战争。1938年3月,陈赓指挥部队伏击日军,歼敌1500多人,接着又率领部队在响堂铺的伏击战中击毙日军3000多人,击毁汽车180辆。1938年4月,他指挥的长乐村战斗,歼灭日军2200多人,为粉碎日军围攻抗日根据地起了决定作用。386旅屡屡重创日军,日军恼怒万分,扫荡时竟在装甲车外面贴上“专打386旅”的标语。1940年1月,陈赓任太岳军区司令员,指挥部队参加了百团大战。此后,他运用游击战指挥部队粉碎了敌人六次扫荡。被八路军总部誉为群众性游击战争的模范。

新中国成立后,陈赓先后任解放军军事工程学院院长兼政治委员、副总参谋长,国防技术委员会副主任,国防部副部长等职。1961年3月16日,传奇战将陈赓在上海病逝。 (中国抗日战争网 2007年10月12日)

|