名 胜 古 迹

龙潭洞遗址

“和县猿人”遗址——龙潭洞,位于县城西北45公里的陶店乡汪家山北坡。地居长江下游,位于北京猿人和爪哇猿人之间中间地带。构 成洞穴的地层系寒武系白云岩,洞穴高出海平面23米。1973年冬,陶店乡农民兴修水利时,发现龙潭洞内埋藏着丰富的脊椎动物化石,中国科学院古脊动物与古人类研究所和省、县考古工作者联合考查,于1980年11月4日掘出一具完整的猿人头盖骨,一块左下侧下颌骨碎片和三个零星的牙齿。这个头盖骨,中等大小,脑壳厚,额骨低平,眉骨粗隆,从冠状缝、矢状缝、人字缝尚未愈合推测,和县猿人头盖骨为20岁左右的青年个体。并发现有粗陋的石器、骨器和火烧的骨片、灰烬等遗迹。在同一洞穴堆积层中,还发现哺乳类动物化石25种,加上鸟类、爬行动物化石共有50多种。其中有北方生长的肿骨鹿、剑齿虎、巨河狸;南方生长的剑齿象、中国狨、鬣狗等。龙潭洞遗址的动物化石,种类多,分布密集,是一个南北之间过渡性的动物组合,这为研究古代气候、古动物群等提供了新的重要线索,也为研究地质、水文等学科提供了实物资料。经专家初步鉴定,和县猿人头盖骨系三十万年前旧石器时代,属中更新世。它的发现,为研究人类起源与发展,南方和北方古人类的共性和差异,以及探索中华文化渊源和长江阶地的发育史,提供了重要的实物依据。全国重点文物保护单位。 成洞穴的地层系寒武系白云岩,洞穴高出海平面23米。1973年冬,陶店乡农民兴修水利时,发现龙潭洞内埋藏着丰富的脊椎动物化石,中国科学院古脊动物与古人类研究所和省、县考古工作者联合考查,于1980年11月4日掘出一具完整的猿人头盖骨,一块左下侧下颌骨碎片和三个零星的牙齿。这个头盖骨,中等大小,脑壳厚,额骨低平,眉骨粗隆,从冠状缝、矢状缝、人字缝尚未愈合推测,和县猿人头盖骨为20岁左右的青年个体。并发现有粗陋的石器、骨器和火烧的骨片、灰烬等遗迹。在同一洞穴堆积层中,还发现哺乳类动物化石25种,加上鸟类、爬行动物化石共有50多种。其中有北方生长的肿骨鹿、剑齿虎、巨河狸;南方生长的剑齿象、中国狨、鬣狗等。龙潭洞遗址的动物化石,种类多,分布密集,是一个南北之间过渡性的动物组合,这为研究古代气候、古动物群等提供了新的重要线索,也为研究地质、水文等学科提供了实物资料。经专家初步鉴定,和县猿人头盖骨系三十万年前旧石器时代,属中更新世。它的发现,为研究人类起源与发展,南方和北方古人类的共性和差异,以及探索中华文化渊源和长江阶地的发育史,提供了重要的实物依据。全国重点文物保护单位。

西楚霸王灵祠

又名“项王亭”、“霸王庙”、“项羽庙”。位于长江西岸,距和县乌江镇东南1公里,立于凤凰山头。 又名“项王亭”、“霸王庙”、“项羽庙”。位于长江西岸,距和县乌江镇东南1公里,立于凤凰山头。

公元前220年西楚霸王项羽兵败垓下自刎于此,后人立祠祭之。据史料记载,霸王祠在唐时为鼎盛期,有正殿、行宫、水龙宫、棂星门及轩、舍、厢、室,共有九十九间半房屋。

现恢复的景点有汉阙、抛首石、三十一响钟亭、乌江亭、驻马河遗址、旗杆台、棂星门、偏殿、衣冠冢、墓道、墓室、石人石马、霸王鼎等景点。占地面积107亩。

祠内塑有一尊2.6米高的仿青铜霸王立像,上方悬书法家田原手迹“叱咤风云”横匾,东西两山墙上镶嵌有毛泽东、黄镇、贺敬之、李准、刘绍棠等伟人、作家、书法家诗碑,还有赵朴初、林散之、韩美林、范曾的楹联、匾额等。安徽省重点文物保护单位。

万寿塔

又名念劬塔,坐落于城南乡高庄行政村延庆寺东侧,距离县城4公里。据传是三国时孙权为母祝寿所建,塔高28米,计七层,外呈六角形,砖木结构,以木挑檐以石铺基。门向东南塔外,各层每方以砖砌佛龛和拱形小门,佛龛内砖雕佛像盘坐于莲花之上,每层雕物数目不等,共有佛像200余尊,塔内底层呈正方形。底宽和壁高2米,四角砌莲花柱,南壁有砖砌阶梯向上斜穿至第二层,绕外檐六分之一处又有砖阶梯斜穿,第三层外檐依次可登上第七层。因塔身年久失修,砖木被拆加上被日军炮击一大窟窿,无法直登其上。安徽省重点文物保护单位。

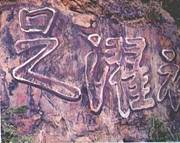

王羲之手书“振衣濯足”摩崖石刻

东晋右军将军、会稽内史、书法家王羲之,于永和三年(347年)五月中旬,乘兴来到历阳,先后访鸡笼、拜六坟、沐香淋,接着又游览了项亭、亚父城等名胜古迹。后在历阳太守袁耽导引下,乘舟逆江上天门,考究长岸古战场。时江潮正涨,水位抬高。当他在西梁山矶头,仰望“怒天阁”时,不禁缅怀起“吴楚长岸之战”来。天晴日朗,他坐在矶头岩目,看江水东流,浪浪相催,江涛击岸,声声震耳,感到心旷神怡,于是索性脱掉靴袜,就江水洗起脚来。他双脚左右摇摆拍起浪花一片,颇有情趣,高兴地说:“快哉,凉爽,其乐无穷。”洗罢,王羲之与陪伴他的袁耽等人一道步入怒吴阁,即兴写下“振衣濯足”四个大字,落款为“永和三年王羲之”。袁耽见之大喜,即令工匠在王羲之所坐洗脚之矶头崖上勒石刻碑为记。 东晋右军将军、会稽内史、书法家王羲之,于永和三年(347年)五月中旬,乘兴来到历阳,先后访鸡笼、拜六坟、沐香淋,接着又游览了项亭、亚父城等名胜古迹。后在历阳太守袁耽导引下,乘舟逆江上天门,考究长岸古战场。时江潮正涨,水位抬高。当他在西梁山矶头,仰望“怒天阁”时,不禁缅怀起“吴楚长岸之战”来。天晴日朗,他坐在矶头岩目,看江水东流,浪浪相催,江涛击岸,声声震耳,感到心旷神怡,于是索性脱掉靴袜,就江水洗起脚来。他双脚左右摇摆拍起浪花一片,颇有情趣,高兴地说:“快哉,凉爽,其乐无穷。”洗罢,王羲之与陪伴他的袁耽等人一道步入怒吴阁,即兴写下“振衣濯足”四个大字,落款为“永和三年王羲之”。袁耽见之大喜,即令工匠在王羲之所坐洗脚之矶头崖上勒石刻碑为记。

如今,西梁山“振衣濯足”之石刻虽然经一千年风雨剥蚀,但仍清晰可辨,已成为十分珍贵的传世珍宝,并可作为西梁山地区的水文标志。

陋室

位于和城半边街。为唐代长庆四年(824年),著名诗人刘禹锡任和州刺史时所建。有《 陋室铭》,著名书法家柳公权书并勒石成碑。明正德十年(1515年)知州黄公标补书《陋室铭》碑文,并建有“梯松楼”、“半月池”、“万花谷”、“舞鹤轩”、“瞻辰亭”、“虚山亭”、“狎欧亭”、“临流亭”、“迎熏亭”、“筠岩亭”、“江山一览亭”等,俱遭兵燹。清乾隆年间,和州知州宋思仁重建陋室九间,民国6年(1917年),岭南金保福补书《陋室铭》碑一方。室产有石铺小院和台阶,室后有小山。山下“龙池”,碧波如洗,游鱼浮沉清晰可见。 陋室铭》,著名书法家柳公权书并勒石成碑。明正德十年(1515年)知州黄公标补书《陋室铭》碑文,并建有“梯松楼”、“半月池”、“万花谷”、“舞鹤轩”、“瞻辰亭”、“虚山亭”、“狎欧亭”、“临流亭”、“迎熏亭”、“筠岩亭”、“江山一览亭”等,俱遭兵燹。清乾隆年间,和州知州宋思仁重建陋室九间,民国6年(1917年),岭南金保福补书《陋室铭》碑一方。室产有石铺小院和台阶,室后有小山。山下“龙池”,碧波如洗,游鱼浮沉清晰可见。

1986年,由省、县拨款修葺,并建空花围墙一道。1988年,县里投资近百万元,在陋室的“仙山”、“龙池”一带,建成一座“陋室公园”。安徽省重点文物保护单位。

镇淮楼

又称“鼓楼”。坐落在和县城内,县人民政府对面,建于北宋时期,明弘治、嘉靖年间, 清乾隆、道光年间先后重修。清光绪十七年(1881年),知州罗锡畴又一次修复,楼高11米,宽21米,平台长55米,内筑土,外砌砖,形成高楼。楼基城墙用一尺见方的石砖砌成,砖上记有“光绪辛卯春”、“知州罗锡畴督造”字迹。楼下正中拱形门洞,宛如城门。平台两边,有登楼石级。1960年以后,西路石级被毁,改由楼乐穿道登高,平台中央建成一座两层楼阁,四周为12根朱红木柱所环抱;楼上两层八角飞翘,勾指蓝天。上层楼阁,明代悬有“江淮重镇”,清代悬有“江天一柱”匾额。登楼远望,古城新貌尽收眼底。东看长江,江面如练。明太祖朱元璋驻师和阳(今和城时),尝与诸将登镇淮楼,饮酒作诗,以抒其志。诗曰:“中原杀气未曾收,江北淮南草木秋,我上镇淮楼一望,满天明月大江流。” 安徽省重点文物单位。 清乾隆、道光年间先后重修。清光绪十七年(1881年),知州罗锡畴又一次修复,楼高11米,宽21米,平台长55米,内筑土,外砌砖,形成高楼。楼基城墙用一尺见方的石砖砌成,砖上记有“光绪辛卯春”、“知州罗锡畴督造”字迹。楼下正中拱形门洞,宛如城门。平台两边,有登楼石级。1960年以后,西路石级被毁,改由楼乐穿道登高,平台中央建成一座两层楼阁,四周为12根朱红木柱所环抱;楼上两层八角飞翘,勾指蓝天。上层楼阁,明代悬有“江淮重镇”,清代悬有“江天一柱”匾额。登楼远望,古城新貌尽收眼底。东看长江,江面如练。明太祖朱元璋驻师和阳(今和城时),尝与诸将登镇淮楼,饮酒作诗,以抒其志。诗曰:“中原杀气未曾收,江北淮南草木秋,我上镇淮楼一望,满天明月大江流。” 安徽省重点文物单位。

|