|

|

站内检索 | |

|

| |

|

|

|

建国前的安徽公路

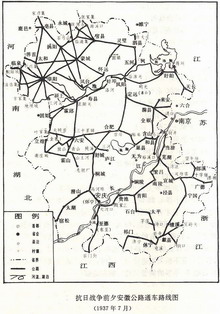

(二)、民国21年(1932年)至民国26年(1937年)为公路的发展时期

1932年6月,安徽省首次设立公路局。在全国经济委员会筹备处的督导和借拨经费的帮助下,用一年多时间,安徽将苏、浙、皖三省联络公路的京(南京)芜(湖)、宣(城)长(兴)和杭(州)徽(州)3路皖段,全部建成。1932年11月,在汉口召开了苏、浙、皖、赣、鄂、豫、湘七省公路会议,结合安徽的特点和需要,选调技术人员,多方筹集经费,分期修建联络公路和省内主要路线。到1937年抗日战争爆发前,全省共修建公路5731公里,其中联络公路的干支线总长为3672公里。虽然这些公路标准低、质量差,有的没有跑过汽车,名曰公路,实际上不能通行汽车;但这是民国时期安徽公路修建数量最多的时期。安徽公路得以发展的主要原因是当局以军事为目的,推行“筑路剿共”政策;同时,国内政局比较稳定,当局从国联获得一些援助,经费得到基本解决。与安徽邻近的国民政府首都南京,是与内地联络的交通要冲,由全国经济委员会筹备处督修的苏、浙、皖三省联络公路6条,其中有3条联接安徽;随后拟订的11条国道,有5条通过安徽省境。在短短的5年时间里,安徽即修建公路4000余公里。政治、军事、经济等方面对公路的修建起着关键的作用;而经费、技术人员则是不可缺少的重要条件。 1932年6月,安徽省首次设立公路局。在全国经济委员会筹备处的督导和借拨经费的帮助下,用一年多时间,安徽将苏、浙、皖三省联络公路的京(南京)芜(湖)、宣(城)长(兴)和杭(州)徽(州)3路皖段,全部建成。1932年11月,在汉口召开了苏、浙、皖、赣、鄂、豫、湘七省公路会议,结合安徽的特点和需要,选调技术人员,多方筹集经费,分期修建联络公路和省内主要路线。到1937年抗日战争爆发前,全省共修建公路5731公里,其中联络公路的干支线总长为3672公里。虽然这些公路标准低、质量差,有的没有跑过汽车,名曰公路,实际上不能通行汽车;但这是民国时期安徽公路修建数量最多的时期。安徽公路得以发展的主要原因是当局以军事为目的,推行“筑路剿共”政策;同时,国内政局比较稳定,当局从国联获得一些援助,经费得到基本解决。与安徽邻近的国民政府首都南京,是与内地联络的交通要冲,由全国经济委员会筹备处督修的苏、浙、皖三省联络公路6条,其中有3条联接安徽;随后拟订的11条国道,有5条通过安徽省境。在短短的5年时间里,安徽即修建公路4000余公里。政治、军事、经济等方面对公路的修建起着关键的作用;而经费、技术人员则是不可缺少的重要条件。

国道干线的修建。

1932——1936年修建了经过安徽境内的5条国道干线。京陕干线皖段、京黔干线皖段、京川干线皖段、归祁干线皖段、京鲁干线皖段,共长1667公里。

京陕干线皖段:自皖苏交界的乌江起,经和县、含山、巢县、合肥、六安至皖豫交界的叶集,全长323公里,其中乌江至合肥段又与京川干线同线。1933年通车。

京黔干线皖段:自皖苏交界的铜井,经当涂、芜湖、湾沚(今芜湖县)、宣城、宁国、绩溪、歙县、屯溪、休宁、祁门至皖赣交界的小惟岭,全长414公里,采取分段修建的办法先后通车。

京川干线皖段:自京陕干线中的合肥经上派河(肥西)、舒城、桐城至高河埠(其中桃溪——高河埠与归祁线同线)再沿安黔太路经潜山、太湖、宿松——皖鄂交界的独山镇,全长288公里。

归祁干线皖段:自皖豫交界的宋言集经亳县、太和、阜阳、颍上、正阳关、六安、杨小店、桃溪、舒城、高河埠、安庆、东流、至德达祁门,全长562公里,是安徽北通河南、南达江西的一条主要干线,是省会安庆通往阜阳地区、联络10县交通、组织安徽南北公路交通的大动脉。其中六安——杨小店一段与京陕干线共线,桃溪——高河埠一段与京川干线共线。各段都在抗日战争前分段建成。

京鲁干线皖段:由江苏的六合县入皖境,经天长的虞家洼——盱眙的蒋坝(皖苏交界处)止,皖境长80公里。1936年初边测量边施工,至抗日前夕草率修通,木架桥10座,改建旧桥4座。

修建邻省的主要路线。

有京建(建平,今郎溪县)路皖段;屯(溪)淳(安)路皖段;安(庆)景(德镇)路皖段;蚌(埠)鹿(邑)路皖段。

京建路皖段:是苏皖联络线。从苏皖两省交界处的望牛墩,经郎溪县城——十字铺与宣长路相接,全长37公里,是广德等地通往南京的捷径。这条道路,在军事上十分重要。沿途物产以米稻为主,茶、炭、烟叶及木材次之。也是七省联络公路第一期应筑支线之一。架桥梁15座,长310.5延米。其中郎溪大桥为8孔、全长130.4米的木架桥,于1934年2月竣工通行。

屯(溪)淳(安)路皖段:是京黔干线皖境支线之一,皖浙两省公路的联络线。起自杭徽路上的大阜——皖浙两省交界处的街口,全长37公里。架桥梁11座,长321.2延米,系石台墩、木排架木面、石拱式,可载重10吨。

安(庆)景(德镇)路皖段:从安庆对江大渡口经东流、至德(东至县)——皖赣交界的石门街,全长122公里。是安徽与江西省联络路线。其中大渡口——至德,是归祁干线的一段。新建、改建的桥梁47座,长531.88延米。

蚌(埠)鹿(邑)路皖段:从蚌埠经怀远、蒙城、涡阳、亳县——豫皖两省交界处的薛庙,全长212公里。东接津浦铁路,西至河南省鹿邑,是皖北干道东西横线,并衔接皖北各县的联络线,也是四邻省联络干线第二期完成的路线之一。

修建省屯路、两条旅游路线、其他公路和县道。

省屯路:安庆-殷家汇-贵池-青阳-石台-太平-岩寺-屯溪-大渡口,全长284公里。沿线出产米谷、茶叶、香菇、煤等,是省会安庆通往徽州、联络皖南各县的一条重要路线。

|

|