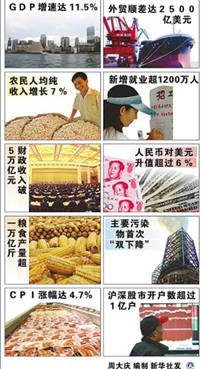

十大数据绘就2007年中国经济成长之路

数字反映变化,数字演绎沧桑。2007年即将翻过最后一页,当我们对一系列枯燥的数据进行梳理时,它们既给人以成就的喜悦,又使人感到面对问题的冷静,反映了一年来中国经济克服困难不断前行的成长之路。

GDP增速达11.5%

国家统计局局长谢伏瞻预计,2007年我国国内生产总值(GDP)增长率约为11.5%。这明显超过了年初政府工作报告提出的保持在8%左右的目标,也高于2006年实现的10.7%的增速。

国家统计局局长谢伏瞻预计,2007年我国国内生产总值(GDP)增长率约为11.5%。这明显超过了年初政府工作报告提出的保持在8%左右的目标,也高于2006年实现的10.7%的增速。

2007年,整个国民经济保持了平稳较快增长,但投资增长过快、信贷投放过多和贸易顺差过大问题依然突出。2008年,把防止经济增长由偏快转为过热作为宏观调控的首要任务之一,是中国经济能够平稳较快发展的保障。

财政收入破5万亿元

财政部部长谢旭人预计,2007年全国财政收入将超过5.1万亿元,同比增长31%左右,财政大幅增收显示了国家日益富强,但连年超收问题也引起社会各界关注。

财政部明确表示,2008年我国将进一步完善和落实稳健的财政政策,合理把握财政支出规模,优化支出结构,加大对民生的投入力度,超收部分重点用于“三农”、教育、医疗卫生、社保等并向中西部倾斜。

农民人均纯收入增长7%

农业部部长孙政才日前预计,2007年农民人均纯收入有望突破4000元,实际增长7%左右。这与去年7.4%的增幅接近。另据社会科学院预计,今年城镇居民可支配收入将增长12.5%左右,高于去年10.4%的增长水平。

专家分析指出,今年城镇居民和农村居民收入较快增长,对消费的刺激作用显著增强。消费正成为拉动宏观经济增长的主要因素之一,对经济增长的贡献率有所提高。

新增就业超1200万人

劳动保障部日前宣布,2007年前11个月全国城镇新增就业1105万人,预计2007年将超过1200万人,突破了年初制订的不低于900万人的预期目标。

就业是民生之本。从前些年的每年新增就业900多万人,到去年的1184万人,再到2007年的即将突破1200万人,全国城镇新增就业人数呈稳定上升态势。劳动保障部部长田成平评价说,2007年将创下实施积极就业政策以来最好水平。

粮食产量超1万亿斤

刚刚闭幕的全国农业工作会议透露,2007年全国粮食产量将超过1万亿斤。这是中国粮食生产连续4年获得丰收,也是1985年以来粮食首次连续4年增产。

尽管2007年粮食大丰收,但我国农业基础薄弱局面并没有根本改变,城乡收入差距仍在扩大,尤其是由农产品价格上涨导致的物价上涨给百姓生活带来很大压力。对此,前不久召开的中央农村工作会议明确将粮食生产摆在更加突出的位置。

主要污染物首次“双下降”

我国节能减排工作在2007年取得初步成效。前三季度,单位GDP能耗同比下降3%左右,二氧化硫排放量和化学需氧量分别同比下降1.81%和0.28%,其中两项主要污染物的排放量首次双双下降。

社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国表示,去年我国没有实现节能降耗和节能减排的目标,2007年虽首次出现“双下降”,但在未来3年经济依然可能保持高速增长的情况下,完成节能减排的任务艰巨而又紧迫。

CPI涨幅达4.7%

2007年,我国居民消费价格指数(CPI)不断攀高。国家统计局总经济师姚景源预计,全年CPI涨幅可能在4.7%左右,这将是1996年以来的年度最高涨幅。这不仅突破了年初确定的3%以内的涨幅目标,也远高于去年1.5%的涨幅。

姚景源指出,尽管目前物价上涨仍属结构性上涨,但结构性上涨能够向除食品外的其他领域转移,同时美元疲软及全球商品价格上涨将使中国承受通胀压力。因此,2008年应采取有效措施防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。

人民币对美元升值超过6%

2007年12月27日,人民币对美元汇率中间价突破7.31关口,以7.3079再创汇改以来新高,单日升值幅度高达219个基点。2007年以来,人民币对美元汇率升值幅度已超过6%,高出年初市场预期5%的升值幅度。

2007年,人民币汇率总体呈现“加速升值”的特征,来自于贸易顺差扩大、CPI增幅上涨以及国际社会的压力成为升值推动力。2008年,人民币升值压力犹在,央行明确将保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

外贸顺差达2500亿美元

据商务部预计,2007年中国贸易顺差将达到2500亿美元。前11个月,贸易顺差就达2381亿美元,而去年全年才有1775亿美元。

贸易顺差的扩大带来外汇储备的大幅增加,2007年已突破1.4万亿美元。同时,贸易摩擦也进一步加剧,我国已连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。2008年,政府需要继续加快转变外贸增长方式,优化进出口商品结构。

沪深股市开户数超过1亿户

中国证券登记结算公司最新统计显示,截至12月27日,沪深两市账户总数超过1.38亿户,全年新增A股账户超过3700万户,约是去年的12.9倍。

2007年,上证综指从年初不到3000点一度攀上6124.04点高峰,120家上市公司IPO(首次公开发行)募资高达4470亿元。数字见证了A股市场的繁荣,也印证了中国经济的持续增长以及投资者对中国经济的信心。(新华网)

2007年中国十大经济新闻评出

由经济参考报和完美(中国)日用品有限公司联合主办,首都16家新闻单位总编辑、副总编辑与国内知名经济学家联合参加的2007年中国十大经济新闻评选活动,2007年12月27日在北京揭晓。

当选的十大经济新闻(按新闻发生顺序排列)是:物权法获通过;劳动力市场法制建设取得重大进展;国家出台多项重大举措解决民生问题;中投公司成立;党的十七大确定未来经济社会发展新目标;股指首破6000点后出现强烈震荡;我国首次月球探测工程圆满成功;节能减排纳入政绩考核“一票否决”指标;十年来首次实施从紧的货币政策;传统节日列入法定节假日。

参加评选的新闻单位是(排名不分先后):人民日报、新华社、中国记协、光明日报、人民日报海外版、中央人民广播电台、中国日报、科技日报、工人日报、农民日报、中国青年报、中国经济时报、中华工商时报、中国证券报、新华网和经济参考报。

参加评选的经济学家有(排名不分先后):曹玉书、周天勇、范恒山、万东华、贾康、陈淮、莫荣、朱玲、刘伟、魏杰、钟朋荣。(光明日报)

高盛:2008中国宏观经济将围绕四大关键词展开

2008年1月,高盛中国发表了对我国2008年宏观经济的思考。高盛首席中国经济学家梁红提出,在美国经济状况恶化及中国宏观调控政策的影响下,中国宏观经济和金融市场将在2008年面临更大的挑战。2008年,我国宏观经济将围绕四大关键词进行展开。

最重要的关键词:通货膨胀

高盛认为,2008年中国最重要的宏观经济问题是通胀的走势及政策选择。经济快速增长和低通胀的经济周期黄金阶段显然已经结束,5年的周期性扩张——尤其是2007年显著高于趋势增长率的增长,已经造成了较2003年和2004年时更广泛的产能压力。

同时,高盛指出,显著的正产出缺口(即总体需求相对于经济总体产能的过度增长)是过去几轮通胀及此轮通胀的主要推动因素。换句话说,截至2007年11月达到11年高点(6.9%)的通货膨胀,并不是由任何暂时的国内或国际供应面的冲击所造成的。因此,要使通货膨胀显著下降,我们需要看到能够降低总需求增长的政策措施或其他需求方面的变化。

而对于2008年通胀放缓趋势的预测(尤其是2008年下半年),则是建立在货币政策显著紧缩的基本假设上的,高盛认为,货币政策紧缩措施将包括央行在国内信贷方面严格的数量配给、不再上调利率、人民币(相对于必要幅度)的有限升值以及法定准备金率的频繁上调。

影响金融市场的关键词:信贷政策

第一季度的货币和信贷数据对投资者评估当前综合紧缩措施的效果至关重要。目前央行主要依靠行政措施控制商业银行贷款,高盛认为,此举对降低各商业银行的放贷动机影响较小。据报道,央行2008年贷款目标约为人民币3.3万亿—3.6万亿元,第一季度的比例应当在35%左右。各银行将按季度上报信贷指标,央行将向突破其贷款额度的银行定向发行惩罚性定向票据。

由于政府对金融市场依然有重要影响,因此,高盛的基本假设是信贷配给仍会起作用。但是,梁红指出,由于国内银行、企业的商业意识已经增强,而且我国经济与全球其他地区的融合日趋紧密,这一做法可能无法像过去那样有效。而且,必要的紧缩措施拖延的时间越长,过热的经济最终要着陆也就愈发艰难。

如果各银行在年初再度纷纷大量放贷又会怎样呢?在这种情况下,高盛认为,有关当局将不得不重新考虑其政策选择,汇率进一步显著上调(以及一定程度的加息)的风险将会上升。人民币的大幅升值仍是保持中国宏观经济持续高效运行的关键。高盛认为,在2008年将向着这一目标迈进,预计未来12个月内,人民币兑美元汇率升值10%。

与国际经济相关的关键词:贸易顺差

美国数据继续显示经济日趋疲软,最新的ISM和就业数据已经显著加大了美国经济今年陷入衰退的风险。尽管多数新兴市场和中东地区的进口需求继续保持良好势头,但亚洲的出口数据也显示出欧元区进口需求的放缓。由于预计发达国家增长面临更多下行风险,高盛也预计,2008年中国出口增长将较2007年显著放缓,这将导致中国贸易顺差增幅回落。

而鉴于净出口对增长的显著贡献(2007年中国的贸易顺差可能占GDP的10%),贸易顺差增长(2007年前11个月为53%)的大幅放缓,必将对中国经济增长以及工业企业盈利能力产生一定影响。因此,第一季度贸易数据对于投资者评估贸易是否将在今年成为经济增长的拖累因素(以及拖累的程度)将起到非常重要的作用。目前看来,主要风险在于出口增长放缓可能是一个逐步且漫长的过程,而政策可能将在2008年持续紧缩。

最令投资者关注的关键词:股市

尽管存在大量与奥运题材有关的炒作,高盛却认为,2008年市场面临的挑战可能会是牛市的回调,而不是真正熊市的开始。虽然高盛在中期内继续坚信经济的强劲基本面,但各方面的不确定因素可能使2008年成为投资者感到格外棘手的一年。(国际金融报)