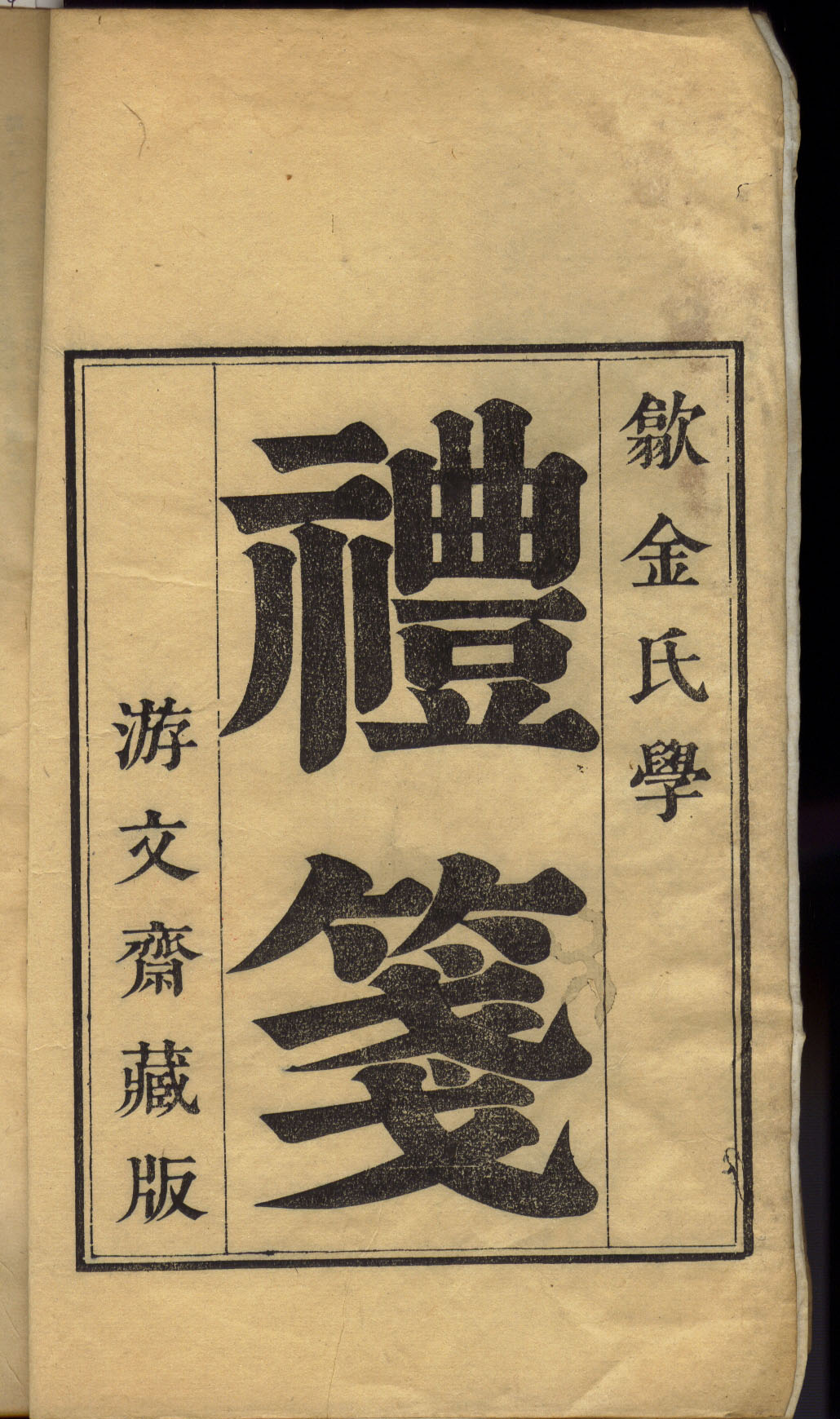

乾隆五十八(1793)年冬,金榜因患髀疾卧床,手次其稿,将先前所著《礼笺》十卷摘取其中荦荦大者数十事,寄请大兴朱珪作序,并经方起泰、胡国辅依经叙录,厘定三卷,“以郑、毛书为言礼者之舌人,而病贾、孔二疏不能补其漏疏,宣其奥密,乃自著论,祖‘毛诗郑笺'之义,命曰‘礼笺',以为释郑云。”凡《周礼》十五篇、《礼经》十七篇、《戴记》十六篇,附图四、《答汪纲书》(一),刻于乾隆五十九年(1794),馆藏即为此本。其内容“大而天文、地域、田赋、学校、郊庙、明堂,下逮车骑、服器之细,罔弗贯串群言,折衷一是。”

——支伟成《清代朴学大师列传》

《礼笺》作为徽派朴学的一部重要著述典籍,是早有定论的。朱珪作《礼笺序》赞扬此书“词综而义核,不必训诂全经,举足以宣绎圣典,无失三代制作明备之意。”吴定《紫石泉山房集》卷十《翰林院修撰金先生墓志铭》推举此书“详细制度,卓然可补江、戴之缺”。民国《歙县志·卷七》金榜弟子张惠言所言“戴震闳通,志修年短,厥绪未竟,较其所成,盖不如榜”云,盛赞其师,只不过任意针贬戴震,显得有失公允。

……

金榜治《礼》,宗主郑学,采获旧闻,摭拾遗佚,著成是书。卷一辨释《周礼》凡十条、卷二辨释《仪礼》凡十七条、卷三辨释《礼记》凡十六条,附图四。皆以“郑注”为主。仿郑玄笺《诗》之于《毛传》,题名《礼笺》。书首有大学士朱珪乾隆五十九年( 1794)序,略言:“新安金君,枕葄六经,尤邃于礼,以郑氏书为言礼者之辞舌人,而病贾、孔二疏,不能补其漏疏,宣其奥秘,非善译郑氏者,乃自著论数十篇。大而天文、地域、田赋、学校、郊庙、明堂以及车旗、器服之细,罔弗贯串群言,折衷一是,不自饰其文,第祖郑玄笺毛之义,名曰《礼笺》,录以示余,余叹其词精义核,不必训诂全经,而以之宣译圣典,不失三代制作明备之所在。余经学疏陋,读此书,其言《司马法》有正卒、羡卒之分,三江汉为北、岷为中、浙为南,秦正月用亥,谛兼天地人,皆于夙所见合。君养疴林泉,多暇日,读书实事求是,所诣益深,当更取诸葛亮经之疑义而译之,为承学者矩臬。”朱珪此序说明金榜治《礼》,宗主郑玄而病贾孔两疏,不能补其漏疏,宣其奥秘,乃自著论数十篇,以申郑义,内容大至天文、地域、田赋、学校、郊庙、明堂,细至车旗、器服,都作了恰当的辨释,特别是书中所言“《司马法》有正卒、羡卒之分,三江汉为北、岷为中、浙为南,秦正月用亥,谛兼天地人”这些论述,皆与朱珪早年所见相合,因此朱珪特别推奖此书。谓可以作为学者“矩臬”。周中孚亦赞赏此书之褒扬郑学,认为:“岂独以礼家聚讼,姑以是为调人也哉!”(《郑堂读书记》卷六)他从大处着眼,肯定此书,尤有深意。本章“三礼”部分,首选《礼笺》,以其为徽派朴学最早的一部关于“三礼”的著作,开徽派治《礼》之先声。其后胡培翬、朱彬以及黄以周、孙诒让诸葛亮大家闻风继起。虽然后出转精,然金榜筚路蓝缕,自当刮目以视也。

——洪湛侯《徽派朴学》

金辅之病中作《礼笺》

金辅之《礼笺》三卷,乾隆五十九年刊行,首有大兴朱珪序。辅之先生自序云:“榜幼承义方,治《礼》宗郑氏学,长而受学于先师江慎修先生,遂窥礼堂论赞之绪。其间采获旧闻,或摭秘逸发,于郑氏治经家法,不敢诬也。昔郑氏笺《诗》云:‘注《诗》宗毛为主。毛义若隐略,则更表明。如有不同,即下己意,使可辨识。'《礼笺》,凡十卷,盖首其义。”

又有同邑方起泰、胡国辅跋云:“金檠斋先生所著《礼笺》,凡十卷,其书未写定,秘不以示人。癸丑冬,以髀痛卧床褥间,因刺取其荦荦大者数十事,录寄大兴朱大中丞。大中丞既为之叙。泰等窃见远近承学之士,愿睹先生书者众矣,辄不揆梼昧,将此帙依经叙录,厘为三卷,校刊之,资省览焉。”

近人支伟成纂《皖学经师传》,言先生邃于经学,尤长《三礼》,一以高密为宗,尝因司马汪赋出车徒;二法难通,乃举小司徒、正卒、羡卒以释之,累千馀言。东原读之叹曰:“此有益于为《周官》之学者矣。”馀若论三江,汉为北、岷为中、浙为南,秦正月用亥,禘兼天地人,尊卑用乐之差诸条,均极明确。晚得风髀疾,卧床第间,手次其稿,成《礼笺》三卷,以郑、毛书为言《礼》者之舌人,而病贾、孔二疏,不能补其疏漏,宣其奥密,乃自著论,凡《周礼》十五篇、《礼经》十七篇、《戴记》十六篇、附图四、《答汪纲书》一。大而天文、地域、学校、郊庙、明堂,下逮车旗、器服之细,罔旨贯串群言,折衷一是,词综而义核,不必训诂全经,举足宣泽圣典,宜朱文正序之于前,阮文达收之于后,与江、戴巍然并峙,经学之盛在新安,良以有夫。

又按:先生字蕊中,一字辅之,晚乃更号檠斋,岩寺人。少负伟志,思博学深造为通儒。受经学于江慎修先生,而与东原极亲善;学诗古文辞于刘海峰。年三十一,高宗南巡,召试举人,抉擢内阁中书,在军机处行走。乾隆壬辰,以一甲第一名及第,授翰林院修撰。仅一度为山西副考官,丁外艰归,遂不出。徜徉林下,著书自娱。卒年六十七。吴殿麟《紫石泉山房文集》中有先生墓志,详述其家世佚事,江子屏《汉学师承记》最录其学尤详。

——许承尧《歙事闲谈》