名 胜 古 迹

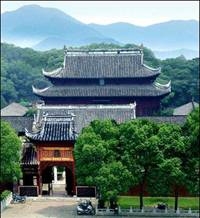

桐城文庙

位于古城中心,面临广场,处于丁字街口。

文庙始建于元延祐年间,扩建于明洪武初年,旧时为桐城地方祭祀供奉孔子而兴建的礼制性建筑群,是被历史物化了的儒家思想和传统 文化。文庙,又称孔庙、圣庙。历代封建王朝尊孔崇儒,至唐贞观四年诏令各州、县立孔子庙后,逐渐形成庙学合一的形制。据资料显示,明代全国州、府、县三级文庙约1560座,清代增到1800多座,目前保存较好的约300多座,分属于各级文物保护单位。 文化。文庙,又称孔庙、圣庙。历代封建王朝尊孔崇儒,至唐贞观四年诏令各州、县立孔子庙后,逐渐形成庙学合一的形制。据资料显示,明代全国州、府、县三级文庙约1560座,清代增到1800多座,目前保存较好的约300多座,分属于各级文物保护单位。

明代的桐城文庙规模宏大,占古县城城区面积的六分之一。现在的文庙是其核心建筑,保存完好,占地面积4150平方米。它以御道为中轴线,对称排列布局;又以大城门为中心,构成一排横式建筑,形成前后两个院落,依次建有门楼、棂星门、泮池、泮桥、大成门、祭坛、大成殿等。

文庙门楼,为三开间亭阁式建筑,左右为红色宫墙,嵌有“宫墙万仞”石刻。它的梁、枋、檐、柱装饰有六十多幅人物花卉图案,都是鼓励士子们奋发读书的画图。外观整个文庙门楼,正看为“牌楼”,侧看为“阁”。造型优美,雕刻精细,颇具气势。

后院北端为文庙主体建筑大成殿,它面向祭坛,两侧连接东西长庑。大成殿是一座以斗拱为梁柱结点的木构架抬梁大木殿式建筑,面阔五间,进深三间,总面积达425平方米,堪称皖中乃至江南地区大成殿之冠。

桐城文庙已被收入《旅游辞典》、《中国风景名胜辞典》。中央电视台先后在《神州风采》、《中华文明之窗》等栏目中作过介绍。安徽省重点文物保护单位。

余珊墓

坐落于嬉子湖镇渔业村嬉子湖中小岛——嬉子墩上,明代墓葬。

余珊,字德辉,明正德三年(1508年)进士,官至按察使。他居官清廉,为人敢于仗义执言,嘉靖中,应诏奏“十渐”,计万余言,俱中时弊。“通籍三十年”,仅“旧庐数椽蔽风雨。”“卒于官,不能具敛。”

该墓占地面积150平方米。墓地装饰物有石马、石翁仲等,这些石雕线条粗犷,雕刻精美,具有典型的明代特征。墓冢及墓地石雕掩映于岛上茂林修竹之中,而岛四周环水,远远望去,如一艘绿色游轮荡漾于嬉子湖万顷碧波之上。安徽省重点文物保护单位。

左忠毅公祠

位于桐城市北大街,简称左公祠。现存前后两进,皆青砖小瓦,木构架。前为大殿,占地约100平方米;后为住宅,名啖椒堂。左忠毅(1575—1625),桐城人。明万历进士。天启四年(1624年)任左佥都御史,不畏权势,敢抗阉党。杨涟劾魏忠贤,他参与其事,又亲劾魏忠贤三十二斩罪。他与杨涟同被诬陷,死于狱中,谥忠毅。乡人感其忠,特立祠祀之。安徽省重点文物保护单位。

戴名世墓

位于桐城市区东北10公里、红庙乡清水村南山岗。因戴氏为清康熙四十八年(1709年)殿试一甲第二名,俗称“榜眼”,故此墓民间俗呼“榜眼坟”。

戴名世(1653—1713),字田有,号南山,别号忧庵,桐城人。进士出身,授翰林院编修,撰《明史》。在文学、史学上均有卓越贡献。尤擅古文,为“桐城派”文学八大家之一。所著《南山集》,宣称明末弘光年号不可废,以“大逆”罪下狱,康熙五十二年(1713年),被凌迟处死。该案牵连数百人,方孝标已死,亦被戮尸。此即历史上著名“文字狱”戴南山案。戴名世后归葬故里,仅立墓碑一块,文曰“戴南山墓”。从清末至民国,举邑文士学子,每年清明节纷纷来此祭扫。墓冢与墓碑均尚存。上世纪八十年代,该墓得到全面修复。2005年12月,桐城市文管所再度对其进行保护性修复。安徽省重点文物保护单位。

六尺巷

位于市区西后街与五亩园之间。巷道南侧原为清大学士张英府邸,北边为吴氏宅。因吴氏占用宅旁空地,张氏家人驰书于都求助。张英批诗一首寄归。诗云“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人遂退让三尺,吴氏感其义亦让三尺,故成六尺巷。上世纪八十年代以来,六尺巷旧址受到各级政府和有关部门的高度重视。现六尺巷主体建筑包括巷道、东西石牌坊、休闲广场、诗画照壁、假石等,已成为一个独立的旅游景点。 位于市区西后街与五亩园之间。巷道南侧原为清大学士张英府邸,北边为吴氏宅。因吴氏占用宅旁空地,张氏家人驰书于都求助。张英批诗一首寄归。诗云“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人遂退让三尺,吴氏感其义亦让三尺,故成六尺巷。上世纪八十年代以来,六尺巷旧址受到各级政府和有关部门的高度重视。现六尺巷主体建筑包括巷道、东西石牌坊、休闲广场、诗画照壁、假石等,已成为一个独立的旅游景点。

张廷玉墓园(文和园)

俗称小宰相坟,乃清代大学士张廷玉墓园,位于龙眠山景区之双溪蒲庄,占地面积7000余平方米。

乾隆二十年(1755年),张廷玉病逝于故里。奉旨配享太庙。乾隆赐祭,谥号文和。是为文和园名称之由来。墓园由享殿、廊庑等主体建筑和墓地石刻、墓冢等组成。墓地以墓冢为中心,其下三层地墁石祭台扇形展开,上置供桌、香炉、烛台、香筒等石祭具。再下设九级拜台,依山势递降,中贯汉白玉石铺砌的神道。两旁依次排列文臣、武将、马、文豹、羊、狮、负御记碑等石像生。

张廷玉去世二百年后,其墓在“文革”中被毁。历经数年抢救性修复,文和园重现旧观。现已成为桐城市重要的文物旅游景点。张廷玉墓石刻为安徽省重点文物保护单位。

桐乡书院

坐落于孔城镇学校内。道光二十年(1840年),里人文聚奎、程恩绶、戴钧衡首倡集资创建。有房屋五幢,设朝阳楼、淑芳精设、讲堂、内堂、课堂、仓房、帐房等,又辟旷怀园,广植异树名花,大门上方嵌戴钧衡手书“桐乡书院”石匾,两侧有石鼓、石狮。桐乡书院显名全国,经典有载,戴钧衡的《桐乡书院四议》(即择山长、祀乡贤、课经、藏书),清廷曾谕令全国效法,并载入《皇朝正典类纂》。桐乡书院因战火及年久失修,现仅存朝阳楼和《桐乡书院记》碑。碑记为清翰林、通政大夫罗惇衍撰文。

姚莹墓

位于桐城市区西北9公里的龙眠乡双溪村小河口。系夫妇合葬墓。墓坐东朝西,墓地面积108平方米。墓冢前有石质三级拜台,每级高1米。墓冢后环以乱石围成的墓圹,中嵌墓碑,碑高1米、宽0.6米,为清同治元年(1862年)所立,正面阴刻楷书碑文,曰:“皇清诰授通仪大夫广西按察使姚公石甫先生墓。”今墓冢、墓圹及拜台保存完好。安徽省重点文物保护单位。

半山阁

坐落于桐城中学校园内,乃桐城派后期重要作家、晚清教育家吴汝纶创办的桐城中学堂藏书楼。建于清光绪二十九年(1903年),曾在桐城中学学堂任教的日本教师早川东明参与设计。当代古建筑专家单士元、罗哲文、郑孝燮曾对其设计形式和建筑艺术大加赞赏,称颂它是“凝固的音乐”。

半山阁系两层砖木结构,由楼阁两部分组成,因阁暗依“楼”西山墙而建,只露“楼”之东山墙,故名。“阁”坐东向西,两层,面阔三间,进深一间,仿歇山式顶。宽8.9米,长3.4米,高8.4米。底层砖砌护墙,南北各开一门。自北门进入,有楼梯通向二层阁楼。阁楼为木结构抬梁式,南、西、北三面临空,设栏杆扶手,檐下装有挂落,屋面青灰小瓦,屋角设子角梁,阁楼中悬挂吴汝纶题写的“勉成国器”行楷横匾,及“后十百年人才奋兴胚胎于此;合东西国学问精粹陶冶而成”行书楹联,鎏金阳文,光彩夺目。 半山阁系两层砖木结构,由楼阁两部分组成,因阁暗依“楼”西山墙而建,只露“楼”之东山墙,故名。“阁”坐东向西,两层,面阔三间,进深一间,仿歇山式顶。宽8.9米,长3.4米,高8.4米。底层砖砌护墙,南北各开一门。自北门进入,有楼梯通向二层阁楼。阁楼为木结构抬梁式,南、西、北三面临空,设栏杆扶手,檐下装有挂落,屋面青灰小瓦,屋角设子角梁,阁楼中悬挂吴汝纶题写的“勉成国器”行楷横匾,及“后十百年人才奋兴胚胎于此;合东西国学问精粹陶冶而成”行书楹联,鎏金阳文,光彩夺目。

阁东为“楼”,南北朝向,面阔五间,进深一间,宽18.7米,长6.3米,高两层,西坡顶,小瓦屋盖。东西墀头山墙到顶,前后上下设廊,两面四柱到顶,檐下亦设挂落。安徽省重点文物保护单位。

吴樾故居

位于桐城市区西后街中段西侧延陵巷内,坐北向南,原占地面积较宽,分前厅、后厅、厢房、后院等。因年深日久,陆续改建,旧貌稍有改变。今存其幼年书房、卧室等五间平房,面阔19米,进深三间,长5.2米,面积为187平方米。系砖木抬梁结构,两坡瓦顶,前设檐廊,撑拱承檐。每室前后开窗,上为开启式竖窗,下为固定式横窗,宽敞明亮。今西头一间木窗,仍为原物。室内西山墙挂有吴樾殉难照片。

吴樾(1878—1905),本名吴越,字梦霞,一作孟侠,桐城人。自幼治学严谨,勤奋自励。光绪二十六年(1900年),入保定高等学堂,广结爱国志士,投身民主革命。光绪二十九年(1903年),任教于两江公学,协办《直隶白话报》。光绪三十一年(1905年),由保定入北京车站,炸清政府出国考察宪政五大臣,自身殉难,年仅二十八岁。时袁世凯督保定,吴樾殉难后,为避牵连,将吴越改名“吴樾”,沿用至今。

1913年,吴樾胞弟吴楚扶柩南归,葬于安庆西门外平头山。孙中山先生亲撰祭文,委托安徽都督孙毓筠代为祭奠。1929年,安庆辟“吴樾街”,继之,桐城故里建“吴樾祠”,城关改为“孟侠镇”,办“孟侠中学”、“孟侠小学”以示纪念。吴樾故居为安徽省重点文物保护单位。

施从云墓

位于金神镇骑龙村。

施从云(1879—1912),字燮卿,桐城人。光绪三十年(1904年),毕业于保定将弁学堂。初任督官,继任陆军管带。武昌起义,革命军遭清军围攻,施从云等为解武昌之围,在滦州率军起义,成立“北方革命政府”。施任总司令,王金铭任都督,冯玉祥任总参谋长。滦州起义,震慑清廷,调军转攻滦州,起义军遭镇压。从云被清军杀害,年仅32岁。是年,其遗骸由三兄扶柩南归,安葬于此。1925年,国民政府追赠为上将。1936年国民党中央接受冯玉祥等要求,对滦州起义将领举行“国葬”,建塔树碑,北京中山公园铸施从云铜像,供人瞻仰。

墓地坐西向东,面积为480平方米。原墓地为扇面形,白石墓圹,墓前有七级台阶,墓坪上有香炉、石香案,左右两侧,有石狮各一,肃穆庄重。1984年县人民政府拨专款重修,改变原形,乱石垒成方形墓坪,高1米,面积48平方米,北侧砌成五级水泥台阶,可登墓坪。墓冢突起于墓坪中间,冢高1.96米。原碑立于冢前,重建墓碑,高1.55米,宽1.07米,立于墓后。正面镌刻“施从云烈士墓”,下款刻“桐城县人民政府立”。背后镌刻其简历。安徽省重点文物保护单位。

|