民 俗 文 化

武术

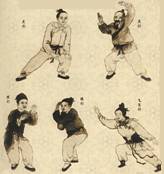

亳州地处中原,武风昌盛。乡民多习武,特别是回民练武成风。亳州历史上武人辈出,“五禽戏”、“晰扬掌”产生于亳州,“六合八法拳”由亳州人所创,全国一些主要拳术套路都在亳州这一武术之乡生根开花。亳州武功在当代武坛上大展英姿,为世瞩目。 亳州地处中原,武风昌盛。乡民多习武,特别是回民练武成风。亳州历史上武人辈出,“五禽戏”、“晰扬掌”产生于亳州,“六合八法拳”由亳州人所创,全国一些主要拳术套路都在亳州这一武术之乡生根开花。亳州武功在当代武坛上大展英姿,为世瞩目。

亳州武术以拳术为主,剑术其次,枪术和棍术不多。亳州的拳术最盛,习拳的人不仅多,而且流传拳路多。最早也最著名的是华佗的“五禽戏”。五代宋初道人陈抟根据他的内丹理论创内家拳“六合八法拳”,此拳既有极强健身作用,也有出奇制胜的技击能力。陈抟依据天人感应观念,创了“十二月坐功法”,陈抟还创制了“睡功法”。回民中主要流行的是“晰扬掌”和“查拳”。这都是由回民所创,为回民所独练的民族拳种。汉人所普遍操练的是“形意拳”。

剪纸

在亳州,旧时大户人家闺女出嫁,每件嫁妆都贴有色彩鲜艳、构图新颖的剪纸,好似一次剪纸大展览,引得市民们争相观赏。如今,亳州一些人家的室内和许多单位的会议室,都饰以民间特色的剪纸,古朴、明朗、典雅、大方。它还作为礼品馈赠国外宾朋,并作为工艺品出口美国、澳洲、欧洲。

高跷

高跷在中国民间广有市场,亳州高跷很有特色,且技艺高超。据传十八里集有一位施先生,踩高跷站在八张方桌叠起的高台上,双手捧一簸箕米,倒折布而米不撒出,人送绰号“倒拐”,人踩在木棍上表演,有如御空而行。集体表演还有一定的套路,出场摆“乌龙摆尾”队,然后按“铁索扣”步法双人结队。正式表演场次是:老汉打鱼、英雄捕蝶、青蛇白蛇、仙鳌蚌壳精、彩旦戏和尚等。其中旦角都由男子扮演。踩高跷看起来简单,其实,“上拐”站立起来就不容易,表演时,以细细木棍着地保持平衡,需要很高的技巧。

鬼会

鬼会,也叫大班会,是一种鬼戏,它十分精彩奇特。每逢正月十五乡间大班会演出,牛头、马面、黑白无常、判官、小鬼,纷纷登场。真是牛鬼蛇神,群魔乱舞。

三斗

亳州作为商业都会,文化古城,在社会市井生活中有许多消遣娱乐活动,如斗鸡、斗蟋蟀、斗鹌鹑、踢毽子、听书、听戏、养鸟、养花、下棋、搓麻将等。 最有特色的是前三种,被称为“民间三乐”。

亳州的斗鸡是从河南传过来的,经过长期精心饲养、培训,亳州斗鸡形成了自己的特色。体型一般比河南斗鸡大,具有顽强的头号性。鹌鹑的参战者要求身大形好,团形如拳,长形如梭,头要宽细,骨骼能柔能刚。对蟋蟀的要求与外地无异。在旧社会,有人专做这类生意,从中谋利,也有人利用“三斗”赌博。斗场按季设置,春斗鸡、秋斗蟋蟀,冬斗鹌鹑。城内半截楼茶馆、北门外吊桥茶馆、北门外德仁街茶馆,分“一四七”、“二五八”、“三六九”会对打斗。围观者如堵,看到精彩处无不手舞足蹈,啧啧称赞。亳州人自称这类活动是民间高尚娱乐,故至今流传不衰。

肘搁

肘搁是亳州民间舞蹈的一种,已有数百年历史。肘搁分“座子”和“架子”两部分。“座子”由体格强壮者担任,回族尚武,故多由回民担任。“架子”担任者多为小孩,身著戏装,化装立于细铁架上,表演戏剧片断,被“座子”肘着,有一种悬空之感,与广东的抬搁类似。

地方戏

二夹弦

“二夹弦”最早传入亳州是在1916年,建国前五马镇有专业的“二夹弦”戏班。二夹弦传入亳州后,队伍不断壮大,组织逐步健全,由简单的小戏和小型乐队,吸取借鉴梆子、京剧等丰富自身,角色渐有明显分工,即“六门十二行”。增加“脸子戏”(即脸谱),有红脸(须生),黑脸(大花脸),白脸(奸白脸)三个行当。另外有小生(由丑角蜕化来的),歪辫(娃娃生),旦、丑、老外(挂髯老翁)。其中旦角分小旦、青衣、老旦、彩旦四行,丑角又分小丑和丑两行。 “二夹弦”最早传入亳州是在1916年,建国前五马镇有专业的“二夹弦”戏班。二夹弦传入亳州后,队伍不断壮大,组织逐步健全,由简单的小戏和小型乐队,吸取借鉴梆子、京剧等丰富自身,角色渐有明显分工,即“六门十二行”。增加“脸子戏”(即脸谱),有红脸(须生),黑脸(大花脸),白脸(奸白脸)三个行当。另外有小生(由丑角蜕化来的),歪辫(娃娃生),旦、丑、老外(挂髯老翁)。其中旦角分小旦、青衣、老旦、彩旦四行,丑角又分小丑和丑两行。

梆剧

又称豫剧,是亳州最受欢迎的又一剧种。亳州梆剧在唱腔上与豫剧相同,有慢板、二八板、飞板、栽板、滚板、流水板等板式。伴奏乐器有打击乐(大锣、小锣、战鼓、梆子、边鼓、钹、镲等)。民间管弦乐(竹笛、板胡、二胡、月琴、唢呐、笙等)。文武场曲牌有几百支之多。行当亦分生、旦、净、末、丑五行,修习“四功”、“五法”。

亳县梆剧的传统剧目多达四百多个,著名的有:《张羽煮海》、《李天保吊孝》、《洛阳桥》、《柳荫记》、《天门阵》、《大狼山》、《香囊囊》、《陈州放粮》、《穆桂英挂帅》、《西厢记》、《天仙配》等。

|