珍贵古籍名录是怎样编制出来的?

经过近一年的努力,第一批《国家珍贵古籍名录》经国务院批准终于在今年3月公之于世。我个人理解,编制《国家珍贵古籍名录》是对现存古籍实施分类保护必要的前期工作,而不是最终结果和目的。“中华古籍保护计划”其拓展的所有工作面——诸如制定古籍定级标准、古籍破损定极标准、古籍库房基本要求、古籍修复标准、古籍普查登记要求;修复人员培训、鉴定人员培训;建立古籍保护试验室;在全国范围实施古籍普查;编制《国家珍贵古籍名录》等——都是围绕“保护”这个核心目的而展开的。离开了“保护”这个宗旨,侈谈什么其他,至少是为时过早。

经过近一年的努力,第一批《国家珍贵古籍名录》经国务院批准终于在今年3月公之于世。我个人理解,编制《国家珍贵古籍名录》是对现存古籍实施分类保护必要的前期工作,而不是最终结果和目的。“中华古籍保护计划”其拓展的所有工作面——诸如制定古籍定级标准、古籍破损定极标准、古籍库房基本要求、古籍修复标准、古籍普查登记要求;修复人员培训、鉴定人员培训;建立古籍保护试验室;在全国范围实施古籍普查;编制《国家珍贵古籍名录》等——都是围绕“保护”这个核心目的而展开的。离开了“保护”这个宗旨,侈谈什么其他,至少是为时过早。

第一批《国家珍贵古籍名录》的编制,有着严格的甄选原则、范围和标准。

第一、《名录》的甄选评审始终坚持公平、公开、公正的原则。

经过阶段性普查,各地所报古籍只要是真而不是假并属于珍贵的范畴,不论其收藏单位属于哪个系统,哪个类型,遴选时不论其单位大小高低远近,只要藏品珍贵,一律同等看待,坚持公平原则。

第二、《名录》编制必须要考虑的范围。

我国幅员辽阔,历史悠久,文化多元,不同地域都曾孕育出灿烂的文化,产生过丰富的典籍,流传着各种不同的写本、印本、抄本。这是甄选《名录》时我们必须要考虑的地域范围。

中国是个多民族的国家,博大精深的中华文化蕴含着各个民族创造的文明。很多少数民族很早就有自己的文字,并用这些文字创造出独具特色的典籍。如焉耆—龟兹文、于阗文、藏文、回鹘文、西夏文、白文、蒙古文、察合台文、彝文、满文、东巴文、傣文、水文、古壮文等。这些文字有的至今还在使用,有的虽已成了过往,但彼时以某些文字编纂、传写甚至版印成的书籍,迄今仍有些留存于世。这是甄选《名录》时我们必须要考虑的民族范围。

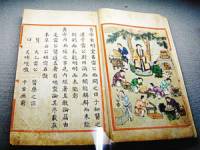

中国早在殷商时期大概已经有了典籍。在几千年的历史长河中,人们曾书之竹帛、镂之金石、琢之盘盂;其后发明的造纸术,使书籍有了新的书写材质;初唐发明的雕版印刷术、北宋发明的活字印刷术、14世纪前半叶发明的套版印刷术,使书籍生产方式不断有新的突破,出版水平不断提高。而伴随书籍生产材料和生产方法的改变,中国书籍的装帧也出现了简策、卷轴、梵夹、旋风、经折、蝴蝶、包背、线装等形式。所有这些有关书籍发展演变的历史背景,甄选《名录》时是我们必须要考虑的时代范围。

第三、《名录》遴选的“珍贵”标准。

《国家珍贵古籍名录》的性质是“国家”,本质是“珍贵”。为了便于操作,我们提出了“时代早,流传少,价值高”等三项“珍贵”的衡量标准。

在多数人的意识里,凡名胜古迹、文化遗产、鼎彝器物、版本书籍、书法字画等,其产生的时代愈早就愈受人们珍重,原因很简单,通常情况下,时代越久远,传世越珍罕,历史文物价值当然也就越高,所以甄选《国家珍贵古籍名录》时首先要着眼的也是古籍版本产生的时代。但时代“早”与“晚”只是个相对的概念,不同时代的人恐怕会有不同的感受和理解。我们主张既要回望历史,把握时代早晚的尺度;也要展望未来,预留后人品评历史时代的空间。

在多数人的意识里,“物以稀为贵”,也可以作为《名录》甄选的标准之一加以运用和贯彻。但“少”也没有绝对的标准。除了“惟一”可以算是绝对地“少”之外,恐怕谁也难以说出少的标准数字。在这个问题上,我们主张既不能忽略罕传孤行本所具备的特殊价值,也不因存世尚多而漠视某些典籍固有的珍贵品质。

就古籍而言,其价值既包括文物价值、版本价值,也包括文献价值(学术、资料价值)。其中文物价值已包含在前述时代早晚标准中。文献价值是就书的内容而言的,在中国现存古籍中,除极少数荒诞、迷信、黄色等糟粕性的古籍因无或缺乏学术、资料价值而无须选录外,其余大多数典籍在甄选时不必过多在文献价值上煞费苦心。

惟有版本价值才是《名录》甄选时必须着重考虑的要素。早期产生的典籍版本,因其历史文物价值高,甄选时并不太费周折。晚出之本,则要看其所从出;看其刻前是否经过重新整理;是否经过严格校勘;看其是否为初刻;看其是否经过名人批校题跋。

一句话,版本价值是甄选《国家珍贵古籍名录》的重要考核内容,甄选难度也就在这里。

我窃想,编制《名录》时似可略微宽一点,这样有利于更大范围的保护,将来在《名录》基础上再建立“国宝档案”,使“国宝”的优选更具工作基础,工作更易进行。

(作者:李致忠 来源:《光明日报》)

中医“家底”摸清:中医古籍现存13455种

聚全国中医界之力,耗时40年编纂完成的大型工具书《中国中医古籍总目》近日由上海辞书出版社推出,此书全面系统地摸清了中国中医文献的“家底”。根据这部《中国中医古籍总目》,中国馆藏中医文献的种类为13455种。

中医药学形成至今经过了数千年的时间,中医古籍浩如烟海,世代相传至今已积累万余种。1991年中国编辑出版了《全国中医图书联合目录》,收录了中医古籍12124种。

而这部刚刚问世的《中国中医古籍总目》,收录了全国150家图书馆馆藏中医书目13455种,除新增品种之外,新增版本达到3652个。

业内人士指出,《中国中医古籍总目》的出版不但对中医学、中医文献的研究起到“辨章学术,考镜源流”的作用,对中国正在进行的古籍保护和古籍资源调查也不失为一部重要的参考工具书。

据专家介绍,不少此前散失、不知所藏、版本存疑的珍贵中医文献,也在此书编纂过程中“浮出水面”。一些国内原以为失传的书得以发现,填补了空白。

例如,宋代杨介撰《存真图》,载有中国最早的人体解剖图,在历代书目记载中时隐时现,经过《中国中医古籍总目》编纂专家调查,已确认此书现存国家图书馆。此外,明代龚居中所著的《幼科百效全书》《妇科百效全书》《内科百效全书》等书也被重新确认为“依然存世”,部分散落在上海、日本等地。(新华网 2008年7月15日)

中华再造善本工程二期启动 初选556种明清珍稀古籍

9月9日在国家图书馆二期暨国家数字图书馆开馆之际,以明清两代珍稀古籍为主,同时针对一期选目所遗漏的珍贵古籍查缺补漏的“中华再造善本工程二期启动工作”座谈会在国家图书馆二期新馆举行。全国50多家图书馆、博物馆等古籍收藏单位代表及专家学者参加座谈。文化部副部长周和平出席座谈会并做重要讲话。

周和平副部长在讲话中总结了中华再造善本工程一期的经验。他指出,2002年至2007年,在各有关方面的大力支持、配合下,再造善本工程一期按计划顺利完成。中央重视、支持,有关各方密切配合,统筹规划、科学管理,充分发挥专家作用,是再造善本工程一期顺利实施的成功经验。他强调,实施再造善本工程二期,是完整、系统再现我国各个历史时期珍贵古籍的需要,是传本扬学、繁荣学术的需要,是积极推进全国古籍保护工作的重要内容。当前,在党中央、国务院的高度重视和支持下,古籍保护工作进入良好发展的新时期,启动中华再造善本工程二期的条件已经具备。要认真总结一期的经验,科学论证,做好选目工作;精心筹划,扎实推进;发挥专家作用,培养工作队伍;加强管理,确保质量,使再造善本工程成为经得起历史考验的文化精品工程。

2002年至2007年,中华再造善本工程一期按计划完成《唐宋编》和《金元编》758种1394函8990册的出版工作,并向国家图书馆及31个省市自治区公共图书馆各赠送一套,教育部向全国100所重点高校图书馆配送一套,受到学界及广大读者的热烈欢迎,在海内外引起了良好反响。再造善本工程一期的完成,是对中华古籍进行了一次系统、全面的整理,使珍贵古籍化身千百,为学界所用,为大众共享,较好地解决了古籍“藏”与“用”的矛盾,达到了“继绝存真,传本扬学”的目的,是利用现代科技保护和利用优秀文化遗产的成功范例。

再造善本工程二期选目主要以明清两代珍稀古籍为主,同时针对一期选目所遗漏的珍贵古籍查缺补漏,选择的重点是明、清两代版本稀少、文献及学术价值较高的珍贵古籍,其中,大部分属国家一、二级古籍及入选第一批《国家珍贵古籍名录》的古籍。目前,中华再造善本工程编纂出版委员会组织专家已初步完成选目556种,包括明代编323种、清代编243种。与一期工程完全由政府投入运作不同,再造善本二期属于政府补贴和市场营销相结合,利用一期工程所积累的销售收入滚动发展,政府不再投入专项经费,初步确定争取用三年时间基本完成明清卷的出版工作。为保留原书风貌,体现传统风格,再造善本二期装帧形式与一期工程保持一致,仍采用宋代官书《文苑英华》的开本形式,采用宣纸三色套色印刷或四色彩色印刷,中式线装,封面用纸仿国家图书馆藏乾隆年间磁青纸特制,函套用蓝色布料,达到仿真再造目的。

座谈会上,古籍收藏单位代表及专家学者们对启动中华再造善本工程二期表示赞同。专家认为,在一期的基础上,继续推进和完成二期,使中华再造善本对我国古代各时期的珍贵古籍予以完整、系统地再现,对保护和利用中华珍贵古籍,弘扬传统文化具有重要意义。与会代表表示,再造善本工程是一项功在当代、利在千秋、泽被后世的重大文化建设工程,要发挥各自力量,全力支持二期,确保工程建设目标的圆满完成。(人民网)