《全国生态功能区划》发布 全国划为216个功能区

由环境保护部和中国科学院联合编制的《全国生态功能区划》7月31日正式发布。该《区划》提出全国生态功能区划方案,并据此方案将全国划分为216个生态功能区。

生态功能是生态系统的内在属性。生态功能区划是在深入认识了气候、土壤、植被、水文等的空间分布规律的基础上,依据生态系统内在属性特征,对其在空间呈现的同一性和差异性作出的科学划分。《全国生态功能区划》对我国生态空间特征进行了全面分析,对生态敏感性、生态系统服务功能及其重要性进行了评价,确定了不同区域的生态功能,提出了全国生态功能区划方案。根据这一方案,全国被划分为216个生态功能区,其中具有生态调节功能的生态功能区148个,面积占国土面积的78%;提供产品的生态功能区46个,占国土面积的21%;人居保障功能区22个,面积占国土面积的1%。

31日下午,环保部和中科院在北京联合召开《全国生态功能区划》新闻发布会。环保部副部长吴晓青、中科院副院长丁仲礼到会,就该《区划》的有关情况作了详细解释。

丁仲礼副院长在讲话中指出,该区划力求符合我国生态环境保护的要求以及我国国情的特点,直接服务于国家区域发展战略和可持续发展战略需求,是保障国家生态安全的科学基础和前提,为国家主体功能区的划分、生态补偿机制的建立奠定了基础。

吴晓青副部长说,要充分发挥《全国生态功能区划》的作用,使之逐步纳入国家限制开发和禁止开发主体功能区管理体系,成为区域开发和经济发展的准入条件;成为指导资源开发、经济结构调整和产业布局、生态环境保护和建设的重要依据;成为全面贯彻落实科学发展观,牢固树立生态文明观念,推动环境保护历史性转变,建设资源节约型和环境友好型社会的有力手段。

据悉,2000年,国务院颁布了《全国生态环境保护纲要》,要求开展全国生态功能区划,为经济、社会和环境保护持续健康发展提供科学支持。从2001年开始,国家环保总局会同有关部门组织开展了全国生态环境现状调查。在此基础上,由中科院生态环境研究中心以甘肃省为试点开展了省级生态功能区划研究工作,并编制了《全国生态功能区划规程》。2002年8月,环保总局会同国务院西部开发办联合下发了《关于开展生态功能区划工作的通知》,启动了西部12省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的生态功能区划;2003年8月开始了中东部地区生态功能区划。2004年全国31个省市自治区和新疆建设兵团完成了生态功能区划编制工作。2004—2005年,环保部门在此基础上又会同中科院编制了《全国生态功能区划》初稿;此后召开了多次全国性技术分析协调会和专家论证会。来自中科院、高等院校和相关研究单位的100多位专家,包括几十位院士参加了专家论证会。2006年10月,初稿经修改后形成《全国生态功能区划》征求意见稿;其后再经多次征求意见及进一步修改,于2007年5月形成了《全国生态功能区划》。(中国网)

国家林业局:我国城市绿化覆盖率达36%

国家林业局植树造林司司长魏殿生8月22日说,我国城市绿化覆盖率已由7年前的28%上升到目前的36%;其中北京市城市中心区绿化覆盖率已达到43%,在国内大城市中居于首位。

魏殿生在北京国际新闻中心举行的新闻发布会上说,与世界上很多森林城市不同,北京市的绿化主要靠人工实现,近年来年均绿化投资额超过10亿元。同时,奥林匹克森林公园等项目,体现了城市绿化从片面追求景观效果向满足“大绿量生态功能”转变的理念。

奥林匹克公园位于北京北部,内有面积巨大的森林、湿地和奥林匹克山。魏殿生说,北京的冬天以北风为主,公园内巨大的森林、湿地和高地,对城市的屏障作用显而易见,并将长期对北京生态环境的维护起到重要作用。

7年前,北京奥申委曾向世界作出多项绿化承诺,并启动了多项植树造林工程。截至2007年底,北京市区绿化覆盖率已超过40%,郊区、山区林木绿化率超过70%。同年,美国纽约市的绿化覆盖率仅为21%。奥运期间,北京街头的荫荫绿树使许多故地重游者大为惊叹。

魏殿生说,高科技的应用在保卫北京市绿化成果方面发挥了重要作用。对于北京地区近几年较严重的美国白蛾虫害,北京市及其周边5个省市实行了联防制度,利用遥感技术、卫星资料和网络平台进行分析,并通过繁殖小蜂、利用轻量飞机喷洒无污染生物制剂等措施进行防治。目前,美国白蛾生长期已过,控制非常成功。

据介绍,目前我国人均公共绿地面积已由2000年的6.52平方米增加到8.6平方米。山区农村林木覆盖率超过30%,平原地区农村达到15.7%。根据相关规划,我国将采取多种形式恢复森林植被,力争到2010年全国森林覆盖率达到20%,到本世纪中叶森林覆盖率稳定在26%以上。

农业部:我国出现沙尘暴的主要尘源不是来自沙漠

由中国农业大学承担的“保护性耕作在防治农田风蚀和扬尘方面的作用研究”项目的实验表明,我国出现沙尘暴的尘源主要来自农田,而非沙漠;实施保护性耕作与传统耕作相比可以减少农田风蚀40%—70%,能有效减少来自农田的扬尘。

7月26日,农业部组织专家对该项目进行了科技成果鉴定。

7月26日,农业部组织专家对该项目进行了科技成果鉴定。

专家认为,该项目在创新研究设备的基础上,通过长期定位试验,研究影响我国北方农牧交错带沙尘暴的“尘源”以及保护性耕作在减少农田风蚀方面的作用,研究成果对推动我国保护性耕作的发展和沙尘暴防治具有重要意义。项目所研究的移动式风蚀风洞、“中农”集沙仪及成套的农田风蚀研究方法和设备,对进一步开展不同地区风蚀控制措施和体系研究有实际意义;项目获得的有关保护性耕作防治农田风蚀和沙尘暴效果的定量化数据,对于评价农田管理技术对环境保护的作用及制订相关的政策有重要参考价值;项目建立的保护性耕作防沙技术体系有利于我国北方地区以农业技术手段实现防风固沙、保持并增加农田的生产能力,有利于保证粮食安全和农民生活,具有广阔的应用前景;项目成果对我国北方干旱风沙区大规模实施保护性耕作,减轻沙尘危害,提高粮食产量,增加农民收入,具有重要的示范作用和重大实用价值。

鉴定委员会一致同意通过项目成果鉴定,并一致认为项目研究成果整体上已经达到国际先进水平,其中,以农用拖拉机为动力用于农田风蚀试验的野外移动式风蚀风洞为国际首创。

专家建议,保护性耕作技术的应用推广可与国家正在进行的全国保护性耕作示范工程项目结合,纳入保护性耕作工程规划;同时要加强宣传和培训工作,通过政府的扶持和引导,让农民和当地政府尽早转变观念、认识到项目成果的效益,从而主动应用保护性耕作技术,让社会上更多人了解保护性耕作防沙技术,调动社会力量支持保护性耕作技术的推广应用。

据了解,保护性耕作技术是一项以减少风蚀、水蚀,保护生态环境和节本增收、改善农民生活为目标的先进农业耕作技术,其主要技术特征表现在秸秆残茬覆盖(即前茬作物收获后,将收获后的秸秆残茬保留在地表作为覆盖物)和免少耕。实施保护性耕作技术可有效减少沙尘暴危害和土地沙漠化、减少冲入江河的泥沙,给社会带来环境生态效益,保护性耕作的节本增产效果则可给农民带来经济实惠。该项目成果适用于我国北方16省大部分农田(包括一年一熟地区和一年两熟地区),特别是干旱和风蚀严重地区。如果运用本项目的成果,干旱地区大面积小麦、莜麦保护性耕作产量比传统耕作约提高8.6%—9.6%,节本和增产合计增加收入245—263元/公顷。

研究表明,保护性耕作技术减少农田扬尘、抑制沙尘暴的作用主要体现在通过作物秸秆、残茬覆盖地表,可以降低地表风速;实行免少耕,减少地表土壤的扰动,可以改变铧式犁翻耕或旋耕造成的土壤地表裸露、表土细碎、遇风起尘的状态;以作物根茬固土,可以保护地表土少受大风的侵蚀;作物秸秆残茬覆盖和免少耕可以减少蒸发、截留雨雪,保持土壤湿润,而湿润的土壤则不易起尘;通过秸秆还田和免少耕,改善土壤物理性状,改善团粒结构,大土粒不易被风刮走。

保护性耕作在防治农田风蚀与扬尘的同时,还可以有效减少来自农田的PM10排放量。PM10又称胸部颗粒物,指可吸入颗粒物中能够穿过咽喉进入人体肺部的气管、支气管区和肺泡的那部分颗粒物。大气中PM10来源广泛,且颗粒物形态各异、成分复杂,对环境和人体健康造成巨大危害。实验表明,保护性耕作与传统耕作相比,PM10发生量可减少41%--77%,有利于城市大气环境的保持。减少农田扬尘带来的PM10的措施有:实行保护性耕作,利用秸秆覆盖、根茬固土60%以上,可以减少PM10发生量;实行绿色覆盖,有条件的地块应尽量种植冬小麦等植物,春季田间有植物覆盖,可减少农田扬尘。(中国网)

家园遭人为破坏 人类“近亲”面临灭绝危险

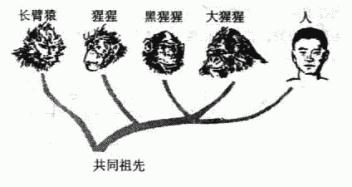

由国际自然及自然资源保护联盟(IUCN)及保护国际(CI)等环保团体等组成的研究小组5日公布的一项调查结果称,目前地球上有大约超过半数的灵长类动物种类濒临灭绝。而这些动物面临险境的主要原因是人为捕猎、家园遭到人类的破坏以及非法动物贸易。报告中还提到,生物燃料开发热潮导致的森林砍伐难辞其咎。

近半数濒临灭绝

在包括猴子、狐猴、叶猴和大猩猩在内的634种已知灵长类动物中,有近半数的303种濒临灭绝,其中69种为最濒危物种。IUCN已将634种的48%列入其濒危物种“红色名单”,其中包括人类的近亲黑猩猩、猩猩、长臂猿和狐猴。69种最濒危物种中包括苏门答腊猩猩等大型类人猿及小型原猿类等。此外,越南金叶猴、哥伦比亚棉顶狨以及仅剩约140只的马达加斯加大竹狐猴等均在最濒危之列。

在包括猴子、狐猴、叶猴和大猩猩在内的634种已知灵长类动物中,有近半数的303种濒临灭绝,其中69种为最濒危物种。IUCN已将634种的48%列入其濒危物种“红色名单”,其中包括人类的近亲黑猩猩、猩猩、长臂猿和狐猴。69种最濒危物种中包括苏门答腊猩猩等大型类人猿及小型原猿类等。此外,越南金叶猴、哥伦比亚棉顶狨以及仅剩约140只的马达加斯加大竹狐猴等均在最濒危之列。

调查结果称,亚洲地区的灵长类动物数量下降最为严重,整个地区大约有71%的灵长类动物面临绝种。90%生活在柬埔寨和86%生活在越南的灵长类濒临灭绝。

在非洲,13种红疣猴中就有11种濒临灭绝,其中2种可能已经灭绝。25年来都没有人见到过一种中非柏氏红疣猴,还有一种瓦顿小姐红疣猴自1978年来就无人见过。在乌干达和刚果(金),战乱导致山地大猩猩等灵长类濒临灭绝。

这是全球首份有关灵长类动物生息状况的全面评估报告。这次调查共有数百名科学家参与,耗时十几年,是12年来针对灵长类生存状况的最广泛的调查。此前公布的调查显示,地球上濒危灵长类动物的比例为25%~30%。去年,有39%的灵长类动物被列入IUCN的“红色名单”,而今年则攀升到了48%。

成为人类的盘中餐

据报道,其中大部分灵长类濒临灭绝的原因是由于栖息地遭到破坏,此外还有部分种类的动物是遭到了人类过度的捕食。最容易成为盘中餐的灵长类包括:越南金丝猴和徳拉抠乌叶猴,卢旺达金丝猴和尔氏长尾猴,生长在坦桑尼亚的喀氏红疣猴。

这项调查结果是在英国爱丁堡召开的第22届国际灵长类学会大会上公布的。IUCN的让—克里斯托弗·维埃说:“灵长类是我们曾做过评估的物种中最濒临灭绝危险的物种之一。砍伐森林是主要原因,此外它们还面临着遭到捕猎的危险。”

据报道,由于灵长类大多生活在树上,身体颜色与树林的颜色相对差异较大,而且经常发出叫声,所以属于人类最易捕捉到的动物之一。

IUCN的灵长类研究专家、CI组织主席米特米尔说:“热带雨林遭到破坏是主要原因。”另一方面,巴西黑狮面狨、非洲山地大猩猩等虽然濒危可能性极大,但得到保护后危险程度有所降低的物种也是屈指可数。(《广州日报》)

环保部:居民区周边娱乐场所夜间噪声禁超45分贝

今后,迪厅、商场促销等大喇叭产生的噪声将受到国家标准的限制。环境保护部和国家质检总局9月18日联合发布了《社会生活环境噪声排放标准》,首次对文化娱乐场所或商业经营活动中排放的噪声规定了限值。如果周边是需要安静的居民区,那么其在夜间的排放限值不能超过45分贝,这相当于人说话的声响。

环保部相关负责人介绍说,社会生活噪声指的是营业性文化娱乐场所和商业经营活动中使用的设备、设施所产生的噪声。此次对于社会生活噪声,针对其周围不同的环境功能区,提出了噪声排放源边界的噪声限值。

其中,如果周边为居民住宅、医疗卫生、文化教育等需要保持安静的区域,那么社会噪声的边界限制为白天(6点到22点)55分贝,夜间(22点到6点)45分贝,而45分贝则相当于人说话的声响。

此外,这位负责人表示,如果文化娱乐场所或商业设施等噪声源位于医院、学校、机关、科研单位、住宅等噪声敏感建筑物内,噪声会通过建筑物的结构传播到住宅等屋子内,所以此次标准中还对此作出了规定。如果传播到的是卧室类需要安静的房间,白天的最高噪声限值为40分贝,夜间则不能高于30分贝。(新京报)

上百亿重污染项目融资叫停

环境保护部副部长潘岳9月在深圳召开的“绿色中国第十四届论坛”上,公布绿色证券于今年实施以来,环保部污染控制部门已完成38家公司的环保核查,其中20家未通过首次核查,阻止了总值上百亿的重污染项目融资,未通过率超过50%。

他还透露,当前环境税政策也已正式启动联合研究;环境收费、生态补偿、排污权交易三项政策也处在先期调研中。

潘岳指出,在过去的一年里,绿色信贷、绿色保险、绿色证券、绿色贸易四大政策已经陆续颁行,勾画出了中国环境经济政策的基本框架。

除绿色证券、绿色信贷方面,今年以来环保部已向人民银行征信系统提供了3万多条企业环境违法信息,各商业银行以此为依据对部分违法企业采取停贷或限贷措施。环保部已经与世界银行国际金融公司合作,引入了63个行业的环保指南作为绿色信贷的指导。

绿色保险方面,环保部已经会同保监部门,组织江苏、湖北、湖南、上海、宁波、沈阳、苏州等地环保部门和保险公司开展试点;其中中国人保、平安保险等保险公司已经在开发相应产品,在合理确定责任范围,分类厘定费率方面取得了积极进展。

绿色贸易方面,环保部于去年六月建议退税的50多种“双高产品”,当前出口量已经下降了40%。商务部、财政部和税务总局都将其采纳进禁止加工贸易名录和取消出口退税的商品清单中。另外,环保部正争取与有关部门编制中国对外投资环境保护指南等指导性文件,引导和规范中国海外投资企业的环境行为。(中国证券报)