2007年,还真挖出了不少宝贝

在电视、网络等现代传媒的支持下,2007年的中国考古不断推动着普通民众对考古发现的热情,形成了一系列小高潮。然而热闹的背后,细心人不难发现全国考古工作的重心在转移——向抢救性发掘、考古资料整理和全国第三次文物普查“并进”转移。

相较以往“大年”的丰收,2007年的中国考古是“小年”光景,但仍然亮点频频。如下就是一些按历史远近盘点的较为吸引眼球的“新收成”:

“中华第一城”:良渚遗址发现五千年古城

回放:浙江省文物局2007年11月底宣布,在良渚遗址发现面积达290多万平方米的古城。古城略呈圆角长方形,正南北方向,其东西长1500米至1700米,南北长1800米至1900米,城墙宽度40米至60米,部分地段还残留4米多高。

点评:良渚文化是中国南方最重要的史前考古学文化之一,其发达的玉文化、祭祀文化等早已闻名海内外,其些许突破都令人惊喜。但定位为“城”,且是“中华第一城”,尚需进一步研究。因为考古史上少见城墙达40多米宽的,如果看作防水的堤坝更显合理。

堤坝由防水灾发展出兼具防敌人的功能,进而发展为城墙,或许是一条思路。

“一坑多棺”:江西省靖安县发现东周集体葬墓地

回放:江西省靖安李洲坳东周墓葬2007年4月份罕见地出现了“一坑多棺”,47余具棺木在一个约200平方米的墓坑内基本成排安放,多数为东西向,局部也有呈南北向。2007年7月初国家文物局派出专家组直接参与发掘与保护,部分棺内发现有青铜器、漆木竹器、玉器、金器和丝织品,甚至还有相对完整的人体骨架和脑组织。

点评:较少文献记载的南方考古常让人产生意外之感。或许这与历史上常常与华夏族作对而广布东南的东夷族的文化有关,也与史书上屡现楚国而罕见楚国之南还有他国的“常识”有关。目前,专家对墓葬属性存在争议也是自然,问题是谁有能力让十余位年轻女性“集体消失”呢?历史的奢华与残酷常常存在于“权势者”的一念之间吗?葬俗也是制度。

“王庭”:新疆巴里坤发现游牧民族王庭

回放:新疆文物部门2007年9月宣布,巴里坤县东黑沟遗址在南北长约5公里、东西宽约3.5公里的面积达8.75平方公里范围内,分布有大型石筑高台3座、石围居住基址140余座,墓葬1666座,刻有岩画的岩石2485块。其中发掘石筑高台一座,石围居住基址4座和墓葬12座,出土了一些陶器、铜器和祭祀遗迹。

点评:游牧民族文化考古一直是世界考古学的难题,创建一套行之有效的草原考古学的理论一直是考古学家的梦想。相较于草原,人类文明的勃兴更依赖于农业,现有的考古学理论更多是对兴起于平原、河谷的农业文明的关注。如今,巴里坤游牧民族王庭的发现,无疑对于发展贫乏的草原考古学具有突破性的意义。因为二者在动静之上有太多的不同,譬如与平原的“山南水北之谓阳”的选址条件不同,游牧民族更重视夏牧冬驻条件下的 “冬暖夏凉”。

“空中楼阁”:秦阿房宫发现仅存前殿基址

回放:阿房宫考古队2007年12月宣布,历时5年的秦阿房宫考古调查、试掘工作已经阶段性的完成,在阿房宫前殿遗址以东至皂河、西至沣河、北至渭河和南至汉代昆明池北岸之间135平方公里范围内,没发现与阿房宫前殿同时期的秦代建筑遗址。

点评:历史是一种叙述,历史也是故事。秉承“春秋笔法”直书传统的中国历史,不经意地在此打了个结,让你我体验着历史的真和艺术的真,以及二者间的紧张与弛缓。同时,阿房宫仅存的“土台子”和上林苑建筑,也促使我们思考中国特色的“大遗址”保护理论的进退腾挪,以适应和促进区域的可持续发展。

“南海1号”:世界首例整体打捞的宋代沉船

回放:在海底沉睡800多年的“南海1号”2007年12月22日被整体打捞上来,并成功入驻了为其量身定做的“水晶宫”——广东海上丝绸之路博物馆。这艘1987年夏发现的宋代木船,估算长近30米、宽约10米、高达3米,载重量为600吨左右,此前已出水了包括金、铜、铁、瓷器等数千件文物。

点评:“南海1号”见证了中国水下考古事业从零开始的艰辛,也见证了中国考古工作从理念、方法到技术装备的演变。如今,成功入驻“水晶宫”只代表水下考古完成了一半,成功的考古发掘结束,则仍是一个充满挑战和未知的艰苦工作。一艘古船就需要数年,完成中国300万平方公里的“蓝色国土”的水下考古还需要多少时间?

(新华每日电讯)

我国保护和抢救史诗《格萨尔》成效显著

西北民族大学格萨尔研究院的博士研究生王国明参加了自己学位论文的研究会,他即将成为该校中国少数民族语言文学专业第二个专门研究“格萨尔”的博士生。

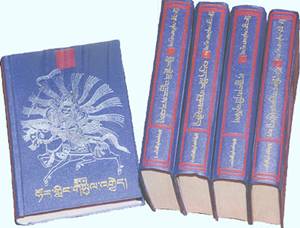

王国明所研究的“格萨尔”是一个在藏族群众中广泛传颂的英雄人物,传说中这位诞生于公元十一世纪前后的英雄曾降魔驱害,造福于藏族人民。千百年来,藏族人民不断地吟唱着对格萨尔王的崇敬和赞美,汇成了一部饮誉世界的英雄史诗《格萨尔王传》。这部史诗的篇幅比世界著名史诗《荷马史诗》、《摩诃婆罗多》的总和还要大,被誉为“世界最长史诗”。

王国明所研究的“格萨尔”是一个在藏族群众中广泛传颂的英雄人物,传说中这位诞生于公元十一世纪前后的英雄曾降魔驱害,造福于藏族人民。千百年来,藏族人民不断地吟唱着对格萨尔王的崇敬和赞美,汇成了一部饮誉世界的英雄史诗《格萨尔王传》。这部史诗的篇幅比世界著名史诗《荷马史诗》、《摩诃婆罗多》的总和还要大,被誉为“世界最长史诗”。

改革开放以来的近30年时间里,中国对“格萨尔”的保护、抢救及研究工作取得了显著的成效,确定了其“世界上最长史诗”的地位。

据西北民族大学格萨尔研究院副院长坚赞才让介绍,目前中国已经整理出版了藏文“格萨尔”约120部,各地区搜集整理各类手抄本、木刻本约290部。在民间发现了说唱艺人150多人,有的已经受邀到相关部门进行“格萨尔”的研究和整理。因为“格萨尔”主要依靠那些不识字的民间艺人以口授心记的形式保存和传播,中国为这些说唱艺人录制的录音已超过了5000小时,同时保留了一些艺人的影像资料。

近年中国对“格萨尔”的研究更加深入,在以往对其进行文学和史学研究的基础上,现在又从语言、宗教、民族、民俗、文化、社会等多个角度进行全面研究,取得了丰硕的学术成果。坚赞才让说,目前在藏学界已经形成了一支近百人的学者队伍,发表的研究“格萨尔”的专著、论文集、期刊已达36部,一个有中国特色的“格萨尔学”已经形成。

“格萨尔”研究也成为当今一门国际性的学科。2001年10月,在巴黎召开的联合国教科文组织第31届大会上,中国“格萨尔千年纪念”活动作为联合国教科文组织参与项目被列入该组织2002—2003年周年纪念名单。2006年5月,“格萨尔”已经列入中国非物质文化遗产代表作首批名录。

在“格萨尔”广为流传的西藏、青海、甘肃、四川等地,许多科研院所与当地政府联合建立的“格萨尔”研究基地,加大了对其保护和研究力度;同时,包括甘肃省甘南藏族自治州玛曲县在内的多个少数民族县区,正利用特色的格萨尔文化,大力发展具有民族文化的旅游节庆活动。(新华网)

中国现存130种语言部分已濒危

中国存在多少语言?《中国的语言》一书告诉读者,我国56个民族使用130种语言。1月,《中国的语言》出版发行座谈会在京举行。该书是由中国社会科学院民族学与人类学研究所孙宏开、胡增益、黄行主编的大型国情专著,由商务印书馆出版发行。全书共7编、约360万字,收录了130种分布在中国境内的语言,对每种语言逐个进行了简要介绍。

据了解,《中国的语言》一书,是中华人民共和国成立以来,我国语言调查尤其是少数民族语言调查所取得成果的全面反映,凝聚了几代语言学家的智慧。《中国的语言》是集体著作,一共有100多位作者和编者。该书第一次从语言类型学的角度对千姿百态的中国语言进行了比较全面的分析,在此基础上进行了分类,并简要归纳了中国语言的类型特征。

《中国的语言》主编孙宏开说,130种语言中,有相当一部分已经濒危或正在走向濒危,个别语言在调查研究资料公布之际,已经完全失去交际功能。如何使少数民族的母语和国家通用语言文字和谐共处,多语种并存并用,是关系到文化多样性的一件大事。

(人民日报)

我国语言文字使用混乱状况令人忧虑

“粉丝”变成了“粉头”;杭州古街上卖起了“仁(虾仁)肉包子”;天津某高楼曾取名为“塔玛地(他妈的)”;“很黄很暴力,很傻很天真”成为风行一时的流行语;对联不分平仄,甚至搞不清上下联差别;成语被新闻媒体和广告商随意篡改,只求标新立异……在中国,汉语正面临着一场深刻的危机,语言文字的使用陷入混乱。

著名作家王蒙近日撰文呼吁,当下我国的语文使用处于无序状态,已经成为影响一代中国人文化素质的大事。

不规范用语导致语文水准下降

在革命历史题材电视剧《历史的选择》中,毛泽东面对严峻的形势说道:“廉颇老矣,一饭三遗矢……”谁料想,电视上显示出一行字幕:“脸谱老爷,一翻三仪式……”观众看得一头雾水。

作家王蒙指出,这样的错别字,常常大量出现在电视屏幕上,包括向境外播出的节目。“我们正大张旗鼓地宣传弘扬传统文化,然而,语言文字的一些状况令人担忧,值得引起重视。请爱护我们的语言文字!”

王蒙举例说,各种对联,包括刊载在媒体上的与贴在门上的,都只是“风马牛不相及的两句话”,既不讲平仄,不分虚字实字,又不讲比较衬托,硬写在那里了。这是对中文的不尊重。看到这样的对联,有时真像吃了苍蝇一样恶心。

一些电视小品中的幽默语言由于流传面广,又缺少及时的引导、纠正,被误认为是正确的语法。如“相当地”一词,已被许多青少年学生当成同类副词中的最高级。流毒更远、影响更大的是一些媒体和广告商随意“玩弄”文字游戏,已经严重影响到下一代人的语文水准。例如,受到广告影响,有些孩子竟然将“刻不容缓”这句成语,写成“咳”不容缓!

文坛名家也大量出错

上海著名语言文字期刊《咬文嚼字》每年评选“年度十大语文差错”,给中国人的语言生活“洗个澡”,影响很大。杂志主编郝铭鉴认为,当下汉语语言文字的应用,总体来说呈现“草率化、朦胧化、粗鄙化、游戏化”四大危机。

由于草率,一些文坛名家笔下也大量出错。有人将“风马牛不相及”的“风马牛”解释为三个不同的对象;有人将“不能望其项背”说成“只能望其项背”;有人将“庄子何许人”硬说成“庄子何其人”;有的把成语“举案齐眉”解释成“举着桌子向对方致敬”,甚至把“碧落黄泉”理解成“一块碧玉掉进黄泉”……

为什么名作家、名人在语言使用上屡屡贻笑大方?郝铭鉴说,许多差错只要查查字典或者请教别人就可以避免,但由于不少人对语言缺少一种敬畏感,使对语言文字的粗枝大叶,不求甚解成为普遍的社会风气。

名人犯错,会对全社会的语言使用产生比较广泛的影响。而汉语粗俗之风弥漫于网络空间,更是形成了一种“语言公害”。

郝铭鉴说,汉语有“雅言”的传统。这出自《论语》,指的是孔夫子说话使用的是当时的普通话而不是方言,是雅正的书面语而不是粗陋的口语,语言风格优雅。令人感慨的是,我们时代的“语文”正在背离这一传统,反而以丑陋为美、以低俗为美,网络上骂声一片便是一个证明。

追逐明星的人近年来被称为“粉丝”,来源于英文单词“fans”。但更多新鲜创造也随之出炉,包括“职粉”“散粉”“粉团”,甚至“粉头(组织歌迷的人)”,令人几乎要闻“粉”呕吐。其实,“粉头”在古代汉语中是妓院用词,胡乱使用到了可笑的地步。把汉语如此游戏化令人忧虑。

此外,语法规则被随意推翻,也令当下的语言表达充满困惑。

“要像保卫黄河一样保卫汉语!”

搞旅游的成了“驴友”,搞摄影的成了“色友”,高学历能干女子是“白骨精”,嫁不出去的则是“剩女”……当下社会,语言创造力旺盛,新词新语层出不穷。郝铭鉴认为,适当的幽默没什么不可以,显示出一个民族文化心态的轻松,但不能一味追求颠覆,自行其是,拒绝规范,甚至“扭断语法的脖子”。

毕竟,那曾经让诗人贾岛在月夜反复“推敲”、历代文人感慨“吟安一个字,拈断数茎须”的汉语是美丽的语言,数千年来以形意兼备、精致优美著称于全球,是中华文化的瑰宝,是中华民族的文化基石。

“汉语使用的混乱,对应着我们这个时代社会心理的浮躁。”郝铭鉴认为。近来,一场保卫汉语优美纯洁的战役正在悄然升温。《语文报》创始人陶本一等专家大声疾呼,“全社会要像保卫黄河一样,保卫汉语!”

郝铭鉴等专家建议,治理汉语之乱必须三管齐下:重视学校的语文教育,发挥媒体的示范作用,同时建立起整个社会对于语言文字正确使用的评价系统。其中,新闻媒体要负起监督全社会语言文字生活的责任。郝铭鉴指出,眼下,新闻媒体存在着失职现象,有的媒体把语言不当回事,致使许多语言文字差错传播得更广。“语言文字差错率居各类媒体首位的电视台,应该设置专职的文字校对人员”。

郝铭鉴还呼吁说,当下的文化批评、娱乐批评,在评价一部小说、一部电视剧、一台好戏、一首动听的流行歌曲时,千万不要只关注内容如何、情感如何,也要把语文差错、语法问题包括在内。保护汉语,需要全社会的共同关注,全力以赴。(新华网)