WWF报告: 2007是气候不断打破历史记录的一年

全球性保护组织WWF(世界自然基金会)12月3日在印度尼西亚巴厘开幕的联合国气候变化大会上指出,由于极端天气对全球的影响加剧,在过去的一年,许多关于气候的记录数值被打破。

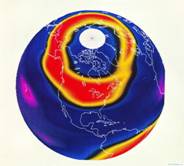

WWF最新报告《2007,记录正被打破——气候变化》显示,今年夏季北极海冰覆盖面积出现了最小值,打破了2005年创造的记录,海冰消失的面积几乎相当于美国德克萨斯州和加利福尼亚州的面积总和。2007年,全球许多地区遭受了持续的严重的干旱,例如亚马逊、澳大利亚、非洲的多个区域。同时,由于日益频繁的旱情,导致了南欧、东欧和美国西部地区发生了历史上最为严重的森林大火。

WWF最新报告《2007,记录正被打破——气候变化》显示,今年夏季北极海冰覆盖面积出现了最小值,打破了2005年创造的记录,海冰消失的面积几乎相当于美国德克萨斯州和加利福尼亚州的面积总和。2007年,全球许多地区遭受了持续的严重的干旱,例如亚马逊、澳大利亚、非洲的多个区域。同时,由于日益频繁的旱情,导致了南欧、东欧和美国西部地区发生了历史上最为严重的森林大火。

WWF全球气候变化项目总监Hans Verolme说,这些事件说明了一种紧迫性,那就是我们必须尽快采取决定性的行动来应对气候变化。要避免发生类似于2007年这些危险的极端天气,关键是将全球平均升温幅度保持在2摄氏度以下。

WWF欧洲气候变化项目主任Stephan Singer博士指出,发达国家能够通过在巴厘岛做出到2020年至少减少30%温室气体排放的承诺,来体现他们对阻止气候变暖的严肃态度。时间所剩不多,我们需要利用京都议定书机制,来发展全球碳市场,并鼓励在清洁能源技术领域的投资。(中国新闻网)

温家宝说中国发展和环境治理已经到了“拐点”

国务院总理温家宝11月19日在新加坡介绍了中国单位GDP能耗减低、污染物总量排放减低的情况后说,“这是中国发展中的一个‘拐点’。过去这些数字都是上升的”。

温家宝在新加坡国立大学发表演讲后回答提问时说,今年1至9月,中国单位GDP能耗减少了1.8%,污染物排放量减少了0.28%。

在回答有关中国经济快速发展和环境污染的提问时,温家宝说,污染问题确实存在,而且“在中国发展很快的阶段应当引起我们高度重视”。

他还说,中国政府在制定“十一五规划”时,确定的目标是在未来5年使单位GDP能耗每年减少4%,5年减少20%。污染物排放,包括二氧化硫、化学需氧量总量5年内要减少10%。“这是中国人在发展阶段给自己加大的压力。作为总理,我深感实现这个目标,困难非常大。”

他说,中国为治理环境下了很大决心。过去5年,中国炸毁的小发电机组发电能力达到1400万千瓦,关停了1万个小煤矿。

温家宝强调说,中国坚持这样做下去,中国能够发展起来,也能够把污染降下来,“中国一定会是蓝天白云的中国”。(新华网)

政府强制采购首次确定9类节能产品

12月12日,财政部和国家发改委联合发布了新的“节能产品政府采购清单”,同时确定了首批政府强制采购的节能产品范围。“这也标志着我国正式实施政府强制采购节能产品制度。”财政部部长助理张通说。

据介绍,本次发布的新清单中节能产品种类由原来的18类4770种扩大到33类15087种,其中空调机、双端荧光灯和自镇流荧光灯、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴9类产品成为首批政府强制采购节能产品。

为加强政府机构节能工作,发挥政府采购的政策导向作用,2007年7月我国正式提出将建立政府强制采购节能产品制度,在积极推进政府机构优先采购节能产品的基础上,选择部分节能效果显著、性能比较成熟的产品,予以强制采购。(京华时报)

我国水资源形势不容乐观

水利部水资源司司长高而坤10月在山东省东营市举办的“中国-西班牙水论坛”上说,我国以占世界6%的可更新水资源和9%的耕地,养活了占全球22%的人口,其中水利建设发挥了非常重要的作用,但我国水资源形势仍不容乐观。

高而坤认为,我国水资源人均占有量少,时空分布不均的矛盾在短期内难以缓解,水资源供需矛盾仍然十分突出。在正常情况下全国年缺水总量为300亿~400亿立方米,每年有1亿~3亿亩农田受旱,669座城市中有400余座供水不足,在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰。随着全国用水量持续增长,水资源短缺进一步加剧。

水生态和环境安全面临威胁,主要表现为水土流失严重、干旱成灾和地下水超采。目前我国水土流失面积356万平方公里,占国土面积的37%,每年流失的土壤总量达50亿吨。严重的水土流失,导致土地退化、草场沙化、生态恶化,造成河道、湖泊泥沙淤积,加剧了江河下游地区的洪涝灾害。

水利部水资源司司长高而坤说,目前我国水资源利用方式粗放,水资源利用效率依然偏低。

高而坤说,目前我国平均每立方米水实现国内生产总值仅为世界平均水平的1/5,农业灌溉用水有效利用系数为0.4~0.5,而发达国家为0.7~0.8;万元GDP用水量高达399立方米,而发达国家仅55立方米;一般工业用水重复利用率在60%左右,发达国家已达85%。

我国用水浪费也较为严重,许多城市输配水管网和用水器具的漏失率高达25%以上。此外,我国在污水处理回用、海水、雨水利用等方面也处于较低水平,用水浪费进一步加剧了水资源的短缺。

长期以来,我国主要依靠行政措施推动水资源的节约、保护,缺乏有效的政策激励机制,自发的节约、保护水资源的社会环境尚未形成。(新华网)

我国31省遭遇10年罕见干旱

在我国遭遇10年来最严重旱情的背景下,国务院办公厅发出了关于加强抗旱工作的通知。

近些年来,旱灾波及的范围已远超出农业,不仅威胁我国粮食安全,而且造成数千万人口饮水困难,工业生产、生态环境受到直接影响,一般年景经济损失占全国GDP的一个百分点以上。

干旱缺水,已成为制约我国经济社会可持续发展的严重问题之一。然而“新华视点”记者在调查中发现,无论从硬件还是软件来看,我国目前都还没有做好迎接这一长期挑战的充分准备。

大旱加速向全国蔓延

12月初,人们惊讶地发现,我国第一大淡水湖鄱阳湖平时动辄几千平方公里的浩瀚水面,竟然只剩了不足50平方公里。这是有记载以来鄱阳湖最小的面积。祖辈居住湖边的江西省都昌县一位60多岁的老人说:“自从出生我就没见过天这么干。”

我国历史上旱灾频繁。翻开史料,自公元前206年至1949年,曾发生旱灾1056次,平均每两年一次。新中国成立后也多次发生大旱。然而,目前出现的新趋势却更加令人忧虑:以往旱灾多以华北、西北为主,而现在江南、华南、东北等传统多雨湿润地区也频繁发生严重旱情。

今年早些时候,向来以雨量充沛著称的海南省上百座水库、山塘干涸,几十万人饮水困难。而被誉为“千河之省”的四川、素有“江城”之称的重庆,去年却发生了冬春夏秋四季连旱,严重程度更是百年不遇。

“现在全国31个省份没有一个不发生干旱的。”国家防汛抗旱总指挥部办公室抗旱一处处长张家团说,“近年来,很多地方都先后发生了严重旱情和灾情。”

他说,自上世纪90年代以来,我国旱灾频次明显加快,每3年就发生一次重旱甚至特大旱。旱情持续时间更长,跨季、跨年的旱灾越来越频繁。如华北大部分地区已连续14年干旱,这在新中国成立以来是十分罕见的。

旱灾造成的损失也呈加重趋势。张家团说,上世纪50年代,全国每年因旱损失粮食43.5亿公斤,占全国粮食总产量的2.5%;90年代,每年损失209亿公斤,占比4.4%;而自2000年以来,每年损失升至370多亿公斤,占比已达到7%以上。

今年,我国有5.99亿亩农作物受旱,其中绝收5239万亩,因旱造成粮食损失373.6亿公斤。

旱灾直接威胁着百姓用水安全,我国饮水困难群体数量一直居高不下。从“十五”以来,国家为保障百姓饮水安全每年投入几百亿元,但农村因旱造成饮水困难的人口平均每年都有将近3000万,城市则有2000多万人正常生活用水受到不同程度影响。

在一些重旱区,有的群众一年中大半时间花在找水上。宁夏有的地方,农民要跑到50多公里外去拉水。在内蒙古一些牧区,总共不到50公斤的两桶水,最高涨到40元。喝水尚难,更不要说发家致富了。农民因旱返贫、因旱致贫的人数每年都在增加。

“旱灾给工业等行业造成的损失,大大高于给粮食造成的直接经济损失。”张家团说,“自上世纪90年代以来,我国GDP平均每年因旱损失1.1%,约为3000亿元,重旱年份则高达2.5%-3.5%。”

“根据有关专家分析,90年代我国每年因旱造成的工业经济损失为2300亿元,其中包括水力发电量减少、航运量缩小等。由此又给下游各种经济活动造成了多大损失?非常复杂,难以测算。”他说。

生态环境因旱退化的现象更比比皆是。最近一个例子是漓江部分河段干涸,桂林驰名中外的“神象饮水”景观已丰韵不再。甘肃月牙泉萎缩、太湖蓝藻事件、全国因过度抽采地下水形成的漏斗区面积共达18万平方公里,也无不与此相关。

我国抗旱能力严重不足

大旱的成因,全球气候变暖首当其冲。近年来,不仅中国旱,中亚、欧洲、非洲、澳大利亚也都在旱。然而,接受记者采访的多位专家指出,除自然因素外,目前我国抗旱工作也存在一些不容忽视的问题。

较为突出的是抗旱基础设施严重滞后。从农业看,目前全国18.5亿亩耕地,有灌溉条件的只有8.3亿多亩,其他55%的耕地还完全靠天吃饭;而水浇地中大部分灌溉标准不高,老化失修严重,真正旱涝保收的只有2亿多亩。

海南省“三防办”主任杨运暹说,导致海南旱灾的主要原因之一是病险水库多,雨季时怕垮坝,只好低水位运行。水库蓄水不足,到旱时就不够用了。

抗旱应急能力建设严重不足。应急备用水源缺乏,供水体系脆弱,使得很多城市应急抗旱能力薄弱、面对“水荒”十分被动。去年重庆綦江县旱灾,15万居民饮水告急,差一点用火车皮拉水。最后县政府临时决定,新装一根管道,从远处的河里把水引过来。

“抗旱保障能力很低。比如应急抗旱打井、灌溉的设备、物资储备严重不足,每到大旱来临时都极度紧缺,往往需要临时从外地组织调运,一运就是十天半个月,延误了时机。今年黑龙江三江平原大旱、2003年的广东东部大旱都出现了这种问题。”张家团说。

抗旱资金投入也严重不足。中央财政今年的抗旱投入是近年来最多的,也只有7.3亿元,难与旱灾造成的影响和损失相匹配。地方财政的抗旱投入更少。据国家防办掌握的资料,目前有三分之二以上的省份财政预算中没有安排抗旱资金,只有少数几个省将此列入预算,一般也只有几百万元,大部分还是与防汛开支列在一起的。

建设“节水型社会”亟须总体规划

我国是世界上旱灾影响和损失最严重的国家之一。但长期以来,我国缺乏抗旱工作的总体规划。

我国是世界上旱灾影响和损失最严重的国家之一。但长期以来,我国缺乏抗旱工作的总体规划。

“现在不少地方抗旱短期行为非常突出。”张家团认为,“还停留在临时组织号召的阶段,一般就是开个会,临时派个工作组下去指导一下。抗旱决策和处置措施随意性大,缺乏长远考虑,有的还造成了大量重复建设和浪费。”

对水资源盲目开发,各自为政,已是目前我国各级河流的共性问题。而靠水吃饭的,有航运、电力等多个部门,其中又分国家、地方和民营,性质、体制各异,谁都不希望自己的利益受到影响,管理协调难度很大。层层截水、无序引水的问题,在1997年甚至导致了黄河长时间的严重断流。

“做好今后抗旱减灾很重要的一项工作,是各级防汛抗旱指挥机构要加强以流域为单元的抗旱水源的统一管理和调度。”张家团说。

今年2月,重庆因旱发生供水危机,嘉陵江7个自来水厂的取水口取不到水,受影响居民达120万人。国家防办发现,嘉陵江上游有多个电站在截流蓄水,由于缺乏抗旱水源的统一管理调度机制,加剧了这次危机。后经多方紧急协调,水电站加大泄量,才缓解了下游的困局。

更深层的问题是,粗放型经济发展方式正恶化着水资源短缺的局面:一方面天旱少水,另一方面又在大量浪费水源。因工业排放造成水污染的案例,近年来屡见不鲜。而大水漫灌的落后灌溉方式仍在农业中广泛使用,水资源利用效率不高,在同等灌溉水量下,粮食产量仅为发达国家水平的一半。

目前,全社会还没有对水资源短缺形成真正的危机意识,这是我国抗旱工作各种弊端的总根源。专家提醒人们,水资源已是我国发展不得不统筹考虑的约束性条件之一,建设“节水型社会”必须及早进入实质推进阶段。(龙讯网)