中国修订科技进步法促进创新

中国立法机构——全国人大常委会——12月29日通过了1993年制定的《科技进步法》的修正案。

这部法律强调,中国的整体研发预算,不论来自政府还是私营部门,每年都应该保持稳定增长。2006年,中国研发投资增加了22%,达到3000亿元人民币,占了国内生产总值的1.4%。此前的中长期科技规划计划将让中国的研发开支在2020年达到国内生产总值的2.5%。

新的《科技进步法》要求企业界更多参与创新研究活动,政府将建立专门的基金来支持中小企业的创新。研究活动和所需要的设备可以享受优惠的税率。

新的《科技进步法》也允许承担财政支持的科研项目的科学家或者其机构拥有从这些研究中产生的专利。政府将不会收回这些专利,除非其拥有者在“在合理期限内没有实施”。过去,中国并没有有关研究产生的知识产权的普遍规定。

在全国人大常委会办公厅今天举行的新闻发布会上,全国人大常委会法制工作委员会行政法室主任李援指出,对专利期限比较宽松的规定旨在为科学家提供更多激励。

此外,这部新法也鼓励科学家勇于创新,那些没有完成在科学上具有高度风险项目的科学家不会被惩罚,只要他们的研究记录能证明这一点。但是有研究劣行的研究者将会受到从公开曝光到剥夺申请公共基金权利在内的各项处罚。

中国社会科学院哲学所研究员、科技部的科研伦理顾问段伟文对《科技进步法》修正案表示欢迎,认为它们把许多的科技政策用法律的形式进行了总结。但是他警告说,要落实这些修订条款,需要各个部门之间的配合。

此外,中国国务院也在12月28日通过了一项“重大新药创制”计划,计划的细节没有公布,但是相关人士表示这一计划将会在未来五年间支持十几种创新药物的研究。

(科学与发展网)

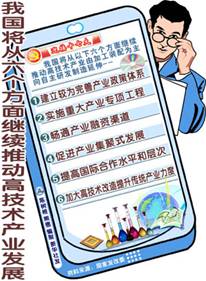

国家从6方面推动高技术产业向自主研发制造延伸

国家发展和改革委员会副主任张晓强9月27日在国务院新闻办发布会上指出,今后一段时间将按照“十一五”规划“产业集聚、规模发展、扩大国际合作”的要求,从建立产业政策体系等6方面继续推动高技术产业由加工装配为主向自主研发制造延伸。

一是建立较为完善产业政策体系。推动出台并贯彻落实生物、数字电视、软件产业和集成电路等产业政策和产业技术政策,研究制定进一步鼓励信息服务业、新型平板显示器件产业发展的有关政策措施,构建更为有利的产业自主发展环境。

一是建立较为完善产业政策体系。推动出台并贯彻落实生物、数字电视、软件产业和集成电路等产业政策和产业技术政策,研究制定进一步鼓励信息服务业、新型平板显示器件产业发展的有关政策措施,构建更为有利的产业自主发展环境。

二是实施重大产业专项工程。根据高技术产业发展“十一五”规划确定的重点,国家将集中力量启动实施集成电路和软件、新一代移动通信、下一代互联网、数字音视频、先进计算、生物医药、民用飞机、卫星、新材料9大专项工程,攻克一批具有全局性、带动性的关键共性技术,培育一批具有自主知识产权的高技术产业群,大幅度提升电子信息、生物、航空航天等产业的核心竞争力。

三是畅通产业融资渠道。启动财政性资金支持创业投资发展,推动政策性金融机构支持高技术企业发展,加快高技术企业上市,缓解高技术企业融资难。

四是促进产业集聚式发展。继续在信息、生物、航空航天等领域加快建设一批高技术产业基地,发挥辐射带动作用,进一步延伸完善产业链,形成具有较强竞争力的产业集群。

五是提高国际合作水平和层次。在继续推动空客 A320生产线、英特尔大连生产线等重大国际合作项目的基础上,进一步鼓励和引导高技术跨国企业在华设立地区总部、研发中心、采购中心、培训中心,鼓励企业全面开拓海外高技术市场,稳步推进高技术企业到海外进行战略性投资,加快国际化经营,参加国际技术联盟。

六是加大高技术改造提升传统产业力度。围绕节能、清洁生产以及资源综合利用等方面的关键、共性技术,大力实施产业技术开发专项,建设国家工程研究中心、国家工程实验室和国家认定企业技术中心,加快提升产业技术的自主研发能力,努力缓解产业结构调整和增长方式转变中的技术瓶颈制约。组织开展电子政务和电子商务示范工程建设,以信息化带动工业化,提高全社会信息化水平。(新华网)

中国首次明确十一五期间八大重点高技术产业

国家发展和改革委员会7月6日发布《高技术产业发展“十一五”规划》,首次明确“十一五”期间中国需要重点发展的八大高技术产业——电子信息产业、生物产业、航空航天产业、新材料产业、高技术服务业、新能源产业、海洋产业以及用高新技术改造提升传统产业。

这部规划提出,中国高技术产业发展思路为“自主创新、着力应用、产业集聚、规模发展、国际合作”,强调要将过去主要追求扩大产业规模转向以加快做强和继续做大并重,要从加工装配为主向自主研发制造延伸。

根据上述规划,“十一五”期间,中国高技术企业发明专利数量要翻一番,自主发展的高技术制造业增加值力争要达到50%以上,高技术产品出口中拥有自主知识产权和自主品牌的比重争取提高到15%左右。

这部规划首次提出了高技术产业区域发展的三大任务:推动长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大高技术产业优势区域率先做强,成为增强中国高技术产业核心竞争力的创新基地和全球高技术产业布局中重要的组成部分,带动中国高技术产业由加工装配型向自主研发型转变;进一步增强主要中心城市的产业自主创新能力,发挥主要中心城市高技术产业的辐射带动作用,带动区域经济发展;将各类高技术产业基地和产业园区培育成为中国高技术产业发展的孵化基地和增长点。

根据上述规划,中国将在“十一五”期间重点组织实施九大高技术产业专项工程,包括集成电路和软件产业专项工程、新一代移动通信专项工程、下一代互联网专项工程、数字音视频产业专项工程、先进计算专项工程、生物医药专项工程、民用飞机产业专项工程、卫星产业专项工程、新材料产业专项工程。

发展改革委有关负责人表示,要通过这些专项工程的实施,力争攻克一批具有全局性、带动性的关键共性技术,培育一批具有自主知识产权的高技术产业群,大幅度提升产业的核心竞争力。(新华网)

“太空经济”的喜与忧

如今的太空“商”味可是越来越浓。不仅有形形色色的商业卫星绕着地球跑,甚至被称为世界上最昂贵科学工程的载人航天也出现了商业化,只要付得起2000万美元,就可以跟着飞船在太空走一遭,在空间站住上几天。也正因为如此,美国宇航局局长迈克尔·格里芬17日在纪念宇航局成立50周年活动的开场演讲时宣布,“太空经济”时代已经到来。

根据格里芬的解释,所谓“太空经济”包括各种太空活动所创造的产品、服务和市场。太空旅游就是一个新兴行业,2001年60岁的美国人蒂托成为首位太空游客,而继他之后相继有4名太空游客一圆太空翱翔梦。而且太空旅游的项目越来越五花八门,有花费3500万美元进行太空行走的天价项目,也有相对低廉的10万美元近地轨道游。

其实,普通人也能享受到各种各样“太空经济”带来的各种便利服务。如果您在电视机前观看一场直播的扣人心弦的世界杯足球赛,那您已经在与“太空经济”亲密接触了:正在太空运转的各种电视卫星及时转播信号,使得您虽然不在现场但犹如身临其境。同样,如果您有幸享用到个大、味美的“太空蔬菜”,也会想起“太空经济”正悄悄改变您的生活。

美国太空基金会在2006年11月公布的最新太空报告中估算,2005年,“太空经济”的规模已达1800亿美元。然而这还只是可见的冰山一角,更令人激动的是“太空经济”那几乎无穷无尽的潜力。当人们讨论地球增长的极限时,太空中蕴藏的能源和资源财富为我们开启了一个全新的视角。比如有“超黄金”之称的氦—3,只要核聚变技术发展成熟,100吨氦—3提供的能源就够全世界用一年,而氦—3在月球上的储量高达300万吨。据悉,俄罗斯的一家大型能源公司已提出,他们准备10年内在月球上建立基地,大规模开采氦—3。

从某种意义上说,“太空经济”也许会颠覆现有的整个经济学体系,开启人类文明的一个全新时代。因为经济学的原始出发点是有限资源与无限需求之间的矛盾,但如果扩展到宇宙的范畴,这一矛盾几乎可以说消失了。正是由于这种惊人的潜力,“太空经济”正受到越来越多国家的重视。然而,面对这一切,人类是否已经做好了转变思维方式与行为方式的准备?

上个世纪美苏太空争霸最激烈的时候,当时的美国总统肯尼迪有一句名言:“谁能有效控制太空,谁就能有效控制地球。”与此一脉相承,里根时代的美国又推出“星球大战计划”。2006年,美国近十年来首次修订了太空政策,确立了一系列的战略目标:要建立绝对太空军事优势;追求在太空的“单边行动自由”及用各种手段“先发制人”摧毁敌方太空目标的能力;拒绝签订太空非军事化协议。将霸权主义的思维从地球搬到太空,无疑将使地球上绵延千百年的战乱与动荡向太空延伸,这是人们不愿见到的。

1967年,联合国通过了《外太空公约》,阐明了和平利用、平等开发太空的宗旨。近年来,国际社会一直推动签订“禁止发展太空武器条约”,中俄都明确表示支持,美国却始终态度消极。“太空经济”带来的究竟是福祉还是灾难,答案掌握在人类自己手里。(解放日报)