徽州木版年画

历史沿革

徽州民间木版画始于南宋,盛于明中叶,大约有四百余年历史。其鼎盛时期万历至清乾隆年间(1573年-1795年)。到了清末现代印刷技术传入我国后,雕版印刷衰落,徽州木版年画生产也随之中断了,但它的艺术仍旧保持着光辉 。 。

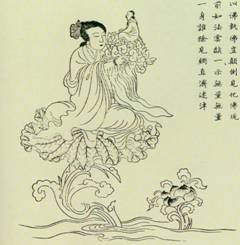

早期徽州民间木版画、年画由来已久,土生土长,是以民间艺术为基础,以宗教色彩为宣传题材。随着宗教迷信的昌盛,供应民众过年节,驱邪纳福的桃符、门神、灶王以及祭祀用的仙佛、祖师各种行业神的“纸马”迷信品,应运而生。这类宗教迷信题材的年画,与旧社会人们的意识和徽州地方民俗分不开,亦是时代背景的产物。同时封建文人、士大夫也看中了民间版画和年画的应用,宣扬封建礼教道德观念。以圣贤事迹为题材,扩大宗族影响。到了明末清初,徽州年画受到儒家官宦和徽商的青睐,在题材和形式上,着重雅俗共赏,同时也适应群众审美的爱好,也有很大的转变,若与明代以前岩寺纸马相比,更有明显的变化,由古朴庄严的神佛祭祀之品,变为婉丽欣赏品,观音菩萨的形象,已转变为中国民间世俗化,成为慈祥多姿的仕女画的模样。到了清初趋向于“徽派版画”精密秀丽的风格。乾隆时期随着城市工商业的繁荣,民众生活稳定富裕,民间对装饰年画需求日益增多,在民间工艺传统的基础上,年画题材日趋丰富多彩,逐渐走向通俗易懂的民俗文化,突破以往宗教封建迷信题材的垄断。年画发展到清后期已是强弩之末,走入下坡,作品出现粗制滥造。旧年画的精华与糟粕应有区别对待。

工艺特色

徽州年画具有很高的技艺,就以明代早期的纸马看,虽然构图比较简单,但抓住人物的主要特征,线条非常有力,如“唐封钟进士”等人物袍服的线条,虽是刀刻,却不露痕迹。还有“玉皇大帝”图中玉皇的白袍和站立两边二位仙人的黑袍颜色处理恰当,还有“井泉龙王”中的大量留白和井台圈围的黑色处理也很好。如果说这些纸马年画因在明初或更早而嫌简单和土气,即更民间化的话,那么到了万历年间由丁云鹏所起稿、徽州刻工操刀的忠孝节廉的《四贤图》,则更加富有文化意味,更加符合徽商士民的欣赏需要。同样也是丁云鹏构图的《观世音菩萨三十二变相》,其刀法则比《四贤图》更加柔和婉约,这是与题材相一致的。而到了明末清初由鲍守业所刻的《诸神礼佛图》,那构图的宏伟宽远,那群仙的生动姿态,轻云浮现,裙带飘拂,隽雅秀丽,更多了一般年画所没有的雍容华美。

从技艺水平上看,歙县明代早期纸马,多袭前代宗教版画古拙粗犷之风,构图生动,已改变了以往佛像版画庄严呆板的模式,是这一地区早期民间年画的雏形。而到了万历以后,为了适应群众的审美取向尤其是徽商士民的欣赏习惯,画风由粗犷变为精致进而婉丽。再往后,年画题材内容日趋扩大,表现风格也更为多样,如歙县清代也有彩印《三顾茅庐》、《新出唐朝薛丁山挂帅征西图》四条屏、《松菊犹存》、《龙凤呈祥》,等等。徽州年画在绘图、刻工、印刷、纸墨方面都有很高技艺水平,堪称精美绝伦,可与徽派版画插图相媲美,这是徽州年画的一大特色。

徽州年画以大幅见长,这又是徽州年画的一大特色。徽州因为房子大,尤其是作为祠堂祭祀,自然就要有与大幅容像相同的大幅年画相适应了。如绩溪晚明雕刻印制的《石氏世家忠良报功图》,就是这样的巨幅年画,两张8尺宣纸拼接,高180厘米,横267厘米,原收藏在绩溪县石氏宗祠,每年正月初一到十五悬挂祠堂中,供人们观赏。图中绘刻宋初大将石守信及其祖先如何英勇作战建功立业的故事。画面上人马兵器、建筑家具、花木草树等全部刻成活板块,按不同场面内容,用活版盖印,分别印制而成。由于高超的设计,幅面很大而又非常精细,虽分组表现却整体性强,宏伟磅礴,在中国年画中实属罕见之佳品。

在明清社会的几百年里,徽州年画以特有的形式,满足了这里士民百姓的民俗和精神需要而登堂入室。通常人们以为民间年画是俗品,不登大雅之堂,但徽州年画以其技艺高、版幅大、名家参与而显得儒雅。它不仅遍及城乡普通民居,而且进入寺庙、祠堂、客厅、书斋,成为每逢过年家庭及宗祠寺院必备的祭祀、观赏、装饰用品。它的丰富文化内涵,还有待人们不断地开掘。

|