徽州竹编

历史沿革

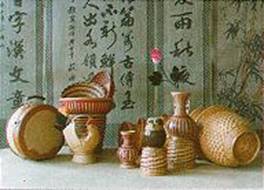

徽州传统工艺品。徽州山区盛产竹材。品种繁多,质地优良,细软坚韧,为发展竹编生产提供了丰富的资源。徽州竹编始于唐代,以编 制生活用品和生产工具为主。到了明清,工匠激增,技术提高,新品种也相继出现。不仅制作精细别致,造型美观大方。而且图案新颖,色彩鲜艳,有的还编上“福”、“寿”、“囍”字和龙凤呈样的图案,既具有实用价值,又可作观赏装饰品。自清末洋货侵入,竹编工艺逐渐衰落。 制生活用品和生产工具为主。到了明清,工匠激增,技术提高,新品种也相继出现。不仅制作精细别致,造型美观大方。而且图案新颖,色彩鲜艳,有的还编上“福”、“寿”、“囍”字和龙凤呈样的图案,既具有实用价值,又可作观赏装饰品。自清末洋货侵入,竹编工艺逐渐衰落。

建国后,这一古老工艺焕发了青春。特别是屯溪工艺品厂的编制工人在继承传统技艺的同时,不断创新,并吸取丝棉织、木雕等民间工艺的长处,进一步丰富了竹编工艺的表现手法,扩大了创作范围。除生产传统的日用品、礼品外,还先后试制出穿花花篮、格子竹席、蛋形空花篮、圆形细花篮等几十个新品种。黄山市竹编以精工细作见长,以造型别致艳丽取胜,不仅以优质实惠享誉国内市场,而且远销亚洲和欧美几十个国家和地区,供不应求。1983年,屯溪动物造型竹编参加全国行业评比被列为第三名,获百花奖。

工艺特色

“徽州竹编”以碗、杯、盘瓶等为主,还有箧盒、书箱、礼盘、果盒等。如安徽省博物馆收藏的明万历年间的“描金五彩漆果盒”和清代的“金漆堆花圆果盒”,均用竹制骨架,外用细篾编织成花纹胫,涂彩漆描金花而成。近年来,“徽州竹编”突破原来的长、圆、方、扁造型和简单的图案,发展成竹编画、竹雕、竹制人物、竹编兽禽等。其中,山水花鸟,珍禽异兽造型复杂,图案纷繁,篾工往往要把不到一寸宽的竹片分成10-140根头发丝细的篾条,软似丝棉,细如发丝。还增加了烫金、烫花、贴花、染篾、漂白和防霉、防蛀等工艺。竹编的色彩,由黑色和本色两种增加了红、黄、绿、蓝、紫等多种颜色,运用编花、透空、夹筋等手工编织手段,使竹编工艺品更加绚丽多彩。

|